ティムです。今日は連載第二回。うさぎデッサンの描き方のお話です🐇

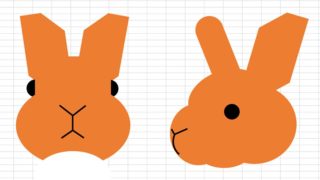

前回はこんなことを書きました。

エクセルでも何でもいいから大まかに形をとらえる訓練をしよう❗って記事でしたね。

で今回は、動きをとらえることを中心に書こうかなと思います。美術用語ではムーブマンです。

動物の絵なので、動きそうに見えることがとっても大切になります。人物画の場合も同じ。ではいってみよう!

ムーブマンとは

ムーブマン(動勢🦌)。絵の中の人物や動物の動きを表す言葉です。躍動感もムーブマンだし、静かにしてるのもそういう動きです。絵文字は無関係です。

絵の描き出しの早い段階で、これをつかんでおきたい。説得力が出ますよ!

ところで、絵がダイナミックに見える効果というのはこのほかに構図(画角やアングルも含みます)、照明、コントラスト(明暗差)などの影響を受けるのですが、今回はムーブマンに絞って書きます。

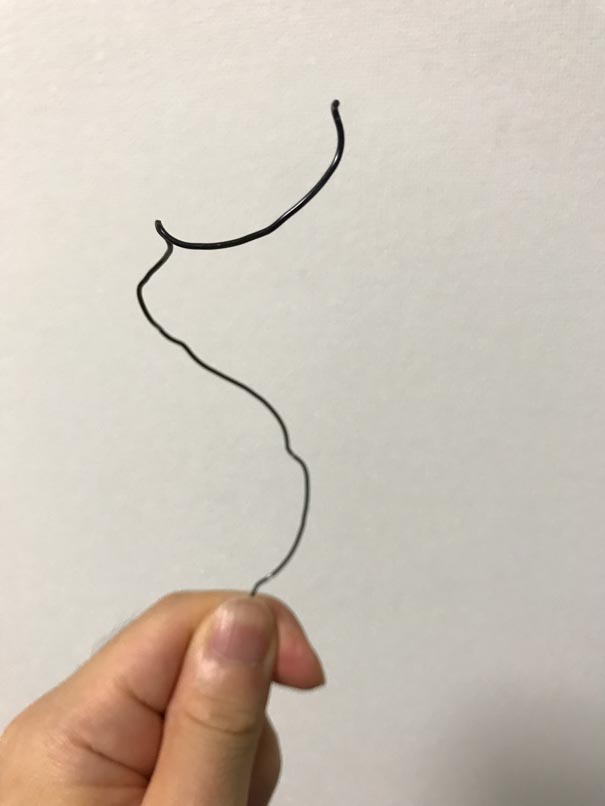

僕は、ムーブマンは「線」に単純化できると思ってます。複雑なポーズでも、つまりは線です。ただし三次元の線です。ちょうど針金みたいに。

指毛は見ないでね(笑)

三次元の針金なんで、上下左右だけでなく、前後に動くんです。これめっちゃ大事💗

なので、見る角度を変えると違って見えます。

みなさんもデッサン描き始めの時に正中線を取ると思います。

人間も動物も基本は左右対称なんで、左右の中心を通る線(正中線)を絵を描くときの基準線にします。します、が。

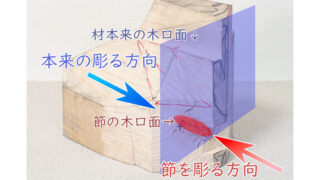

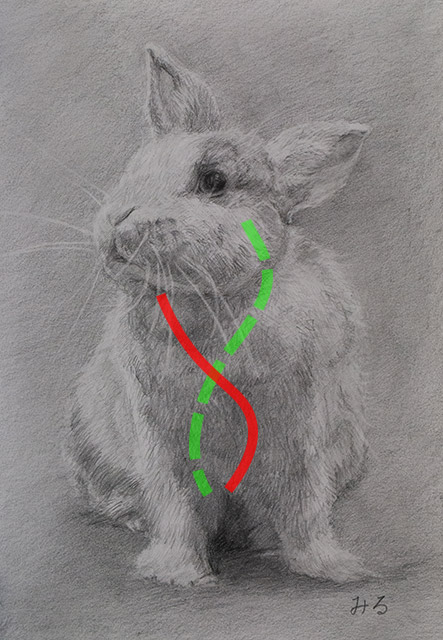

下図のうさちゃんは手前の正中線を赤で、奥の正中線(≒背骨)を緑の点線で描き分けました。立体を描くので、斜めから見ると前後二つに分かれた線に見えます。

ムーブマンの流れを正中線で見ようとすると、このように混乱します。なので僕はまず3Dの線でイメージします。こんな感じ?

三次元の針金だから手前に向かってカーブしながら伸びてくよ!

この針金に沿って、前回説明した肩ブロックとか腰ブロックとかが連なってるように僕は見ます。

なんか初めて彫刻家らしいことを言った気が😀

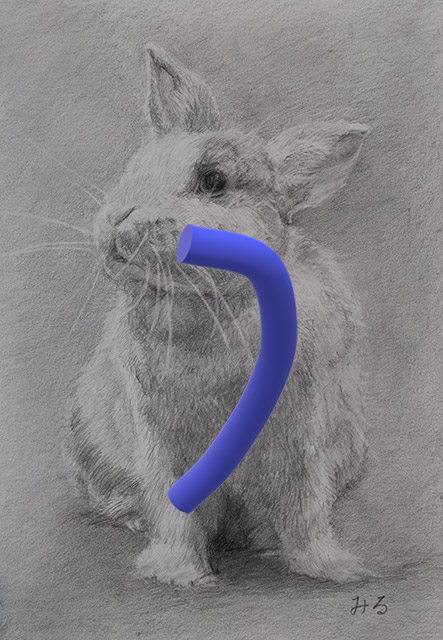

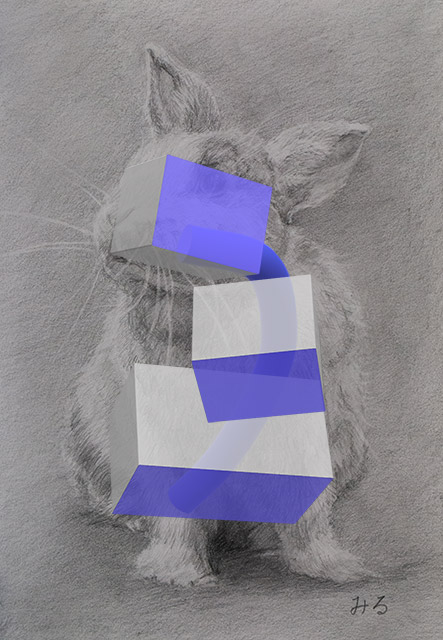

とにかくこの三次元針金に沿って形のブロックが並びます。こう。

だーいたいのイメージですよ。各ブロックも立体なんでxyz軸の回転や移動、ブロック自体の拡大縮小があります。その組み合わせは何億通りあるんだろう?これを全部完璧に合わせていきます。感覚を頼りに。描きながら、曲がってる、とかねじれてる、とかに気を付けるんです。途方もないですね。

ある一つの箱が動くと、それにつられて隣の箱も動くことが多いです。そういう、関係性も見逃せないポイントです📌

まとめると、ムーブマンをとらえる事は三次元の空間に線を置いて、その線に沿って箱を並べることなんです。

美術解剖学で、背骨、骨盤…とかたちのつながりを追っていきますね。これも同様のアプローチとなります。動く部分と動かない部分が組み合わさって、いきもののかたちができるのです。

さて、形の組み立てがわかってきたら、次のレベルです。バランスの崩れを絵にします。

形が進む方向を見つける

動きを絵に描くのですから、描くものがどこに動こうとしているかを注意深く観察します。

人間も他の動物も、大きな動きを始める前には必ずいったんバランスを崩します。そして動きの最中も、その姿勢のまま静止しようとしても維持できないようなアンバランスな状態になっています。回っている独楽、走っている自転車。動きが止まると倒れますよね?

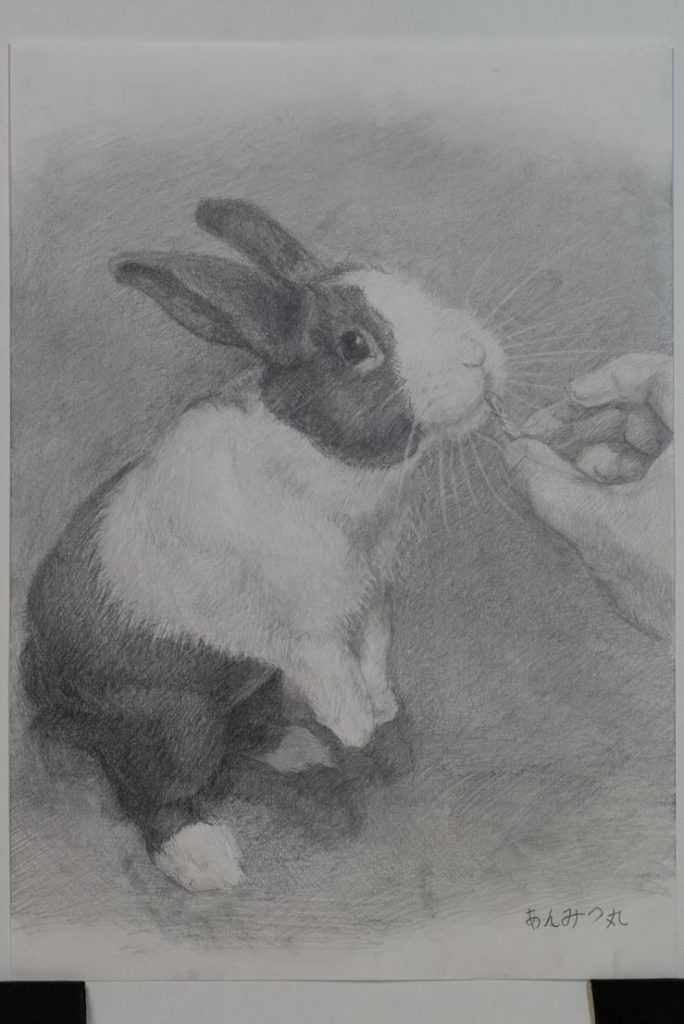

この絵の場合は…

このポーズは上半身が持ち上がった直後だと思います。この後、今にも前足が床につきそうに見えます。この絵の姿勢をそのままキープするのは難しいと思います。それは動きの途中だから。

このように、その瞬間にしか現れないポーズ、長時間維持できないポーズが運動の最中には良くみられるんです。

これに気づいたのは学生のとき。

美術系大学の彫刻科の学生だった僕。人体彫刻の実習で立像をつくるのですが、像が倒れそうに見えないようにすることを徹底的に教え込まれます。「立ってない」像は基本がなってない、みたいな感じでした。

もちろん基本はそれなので、あえて傾けることと誤って傾いちゃうのとはわけが違います。それはわかるのですが…。

ロダンの作品を見て思ったんです。彼の代表作は、ほとんどが倒れそうなポーズだと。

有名な「考える人」は前に倒れます。

初期の「青銅時代」も前に倒れます。

壮年期の傑作「バルザック」は後ろに。

6人の群像である「カレーの市民」に至っては、全員がその進行方向に倒れそうです。

倒れそうに見えるのは、あえてそうしてるんです。ムーブマンを出すために。

静岡県立美術館のロダン館、僕も行ったことがありますが圧巻です!上に紹介した作品もいくつか画像があるのでリンク先見てみて。

ロダン館作品紹介|ロダン館|静岡県立美術館|日本平のふもと、緑に囲まれた美術館 (spmoa.shizuoka.shizuoka.jp)

バランスをあえて壊すことにより躍動感が増す。参考になりましたでしょうか?

以上が基本の考え方です。ムーブマンを絵に表す訓練法として、今回はクロッキーをご紹介します。

クロッキー

早描きの線描のことです。基礎的な画力の良いトレーニングになります。

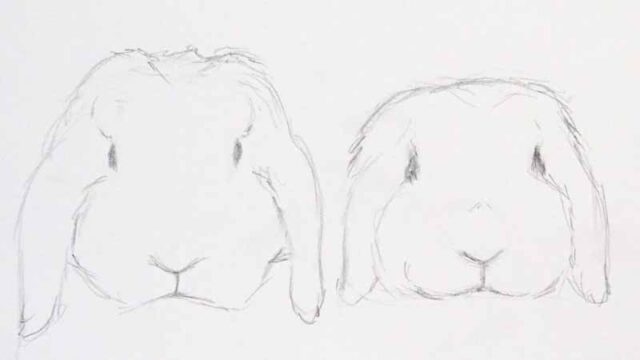

前にうさぎのしっぽ柴又店様にご協力いただいて、うさちゃんの絵をたくさん描きました。

今回はヴィーナスフォート店様のご厚意で、お店のうさちゃんを描かせていただきました!まとめてどうぞ✏✏✏

下の絵は後日追加したクロッキーです。こういうのでもいいです。細かく描かなくても全体的な形の方向感が描けていればいいです。

うさぎはかわいいので描いてて苦になりませんね!

体をなめていたり、寝ていたり。ちょうど運動中の子もいました(*^^*)

と、いうわけで今日の記事はこのへんにします。それではまたねー👋

今回ご協力いただいた、うさぎのしっぽヴィーナスフォート店さんの公式Instagram

ご家庭やお店に木彫りのうさぎさんをお迎えしませんか?

彫刻・絵画・イラスト(アナログ/デジタル)等多数制作しています。

うさぎの作品なら、経験・実績豊富なうさぎ専門作家におまかせください!