こんにちは。水彩画って難しいですよね。今日は僕が多くの失敗をして得た透明水彩画の知識をまとめてご紹介します。やっとわかった「常識」です。

透明水彩絵の具初心者が独学して得た、とても大切なこと。

僕はもともと、彫刻が専門です。絵はモノクロの鉛筆デッサン経験者ですが、絵の具の扱いについてはほぼ初心者🔰

なので形は描けてもカラーはまるでダメ😭

この頃ようやく、少しだけわかってきたかな、と思えるようになってきました。

今日はそんな僕が独学で得た知識を大公開します。この記事は、具体的な「空の描き方」とか「木の描き方」などではなく、透明水彩絵の具ってどんな画材かということや、その扱い方について書きます。

そして、まずは平塗りから…といったアカデミックな「基礎」の話題は避けて、「これを知ってればこの画材は使いこなせそうよ!」といったアプローチをしてみます。

だから、この記事はあなたが将来何を描くにあたってもきっと役に立つはずですよ✨

その一。絵の具は水と一緒に進む

これは簡単😃

水彩絵の具は水に溶かして使いますよね?絵の具の顔料は、必ず水と一緒に行動するんです。顔料は水と仲良し。これが水彩の基本です。

ここの話は、後の説明にも頻繁に登場する基礎知識です。できれば飛ばさず読んで🙇♂️

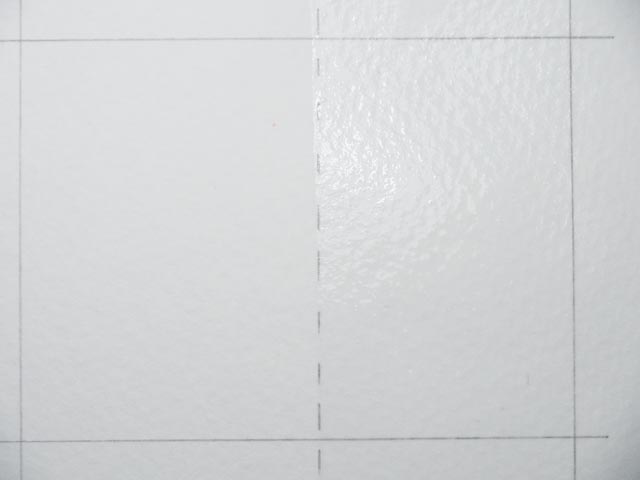

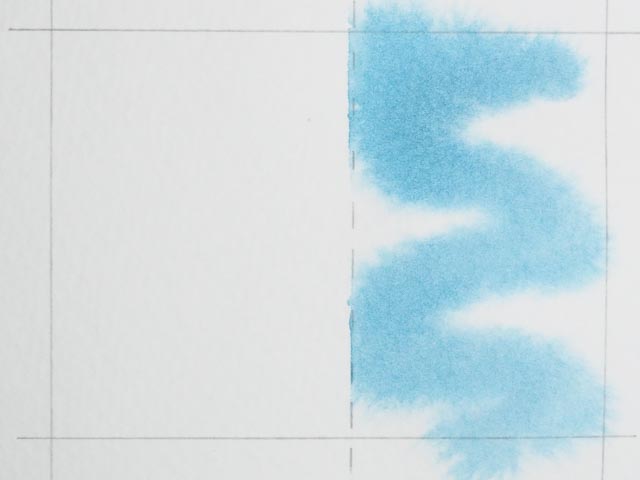

水を引いて滲ませる

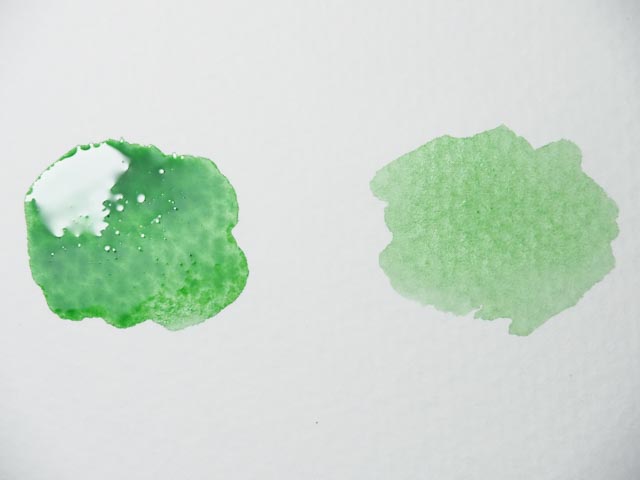

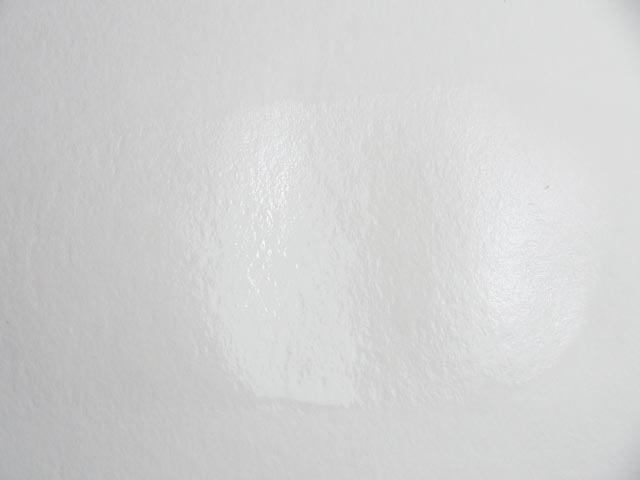

たとえば下の写真のように、右半分のエリアに水だけ塗ってみます↓

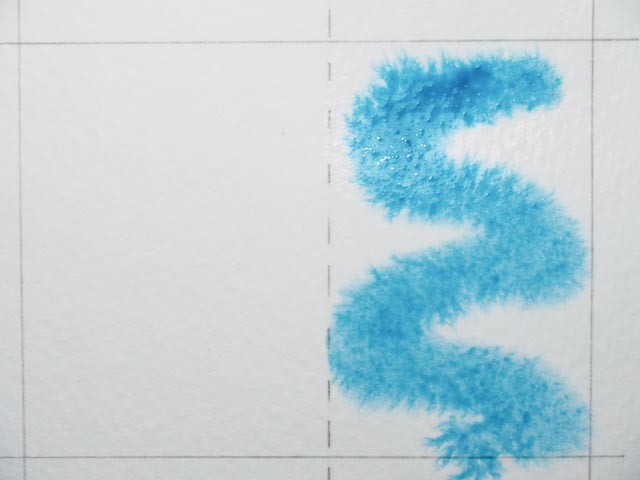

紙が乾く前に、軽くササッと塗ってみると…

じわーーっとにじんでいきます。乾くと下の写真のようになりました。

きれいに点線のところで止まりましたね。

これを利用して、例えば背景など、色を塗りたい場所だけに水を引いておきます。

その上に絵の具で描くと、水を引かなかったところは絵の具がいかない、なんてことができます✨

乾く前に重なった色はくっつく

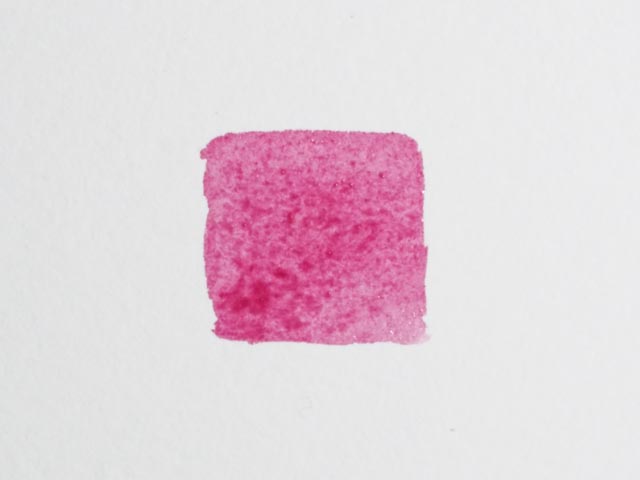

下の写真のように塗ってから、

乾く前にもう一筆塗ったとします。

乾燥したらこのようになります。

これも絵の具の顔料が水と仲良しだから。紙に水気があるうちは顔料同士が自然になじんでくれます。

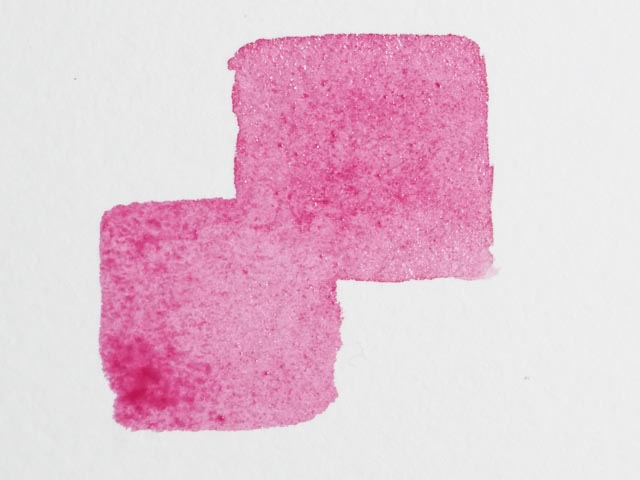

逆に一筆目を完全乾燥させてから二筆目を描くとこのように↓

絵の具の重ね目がはっきり見えます。面白いでしょ?

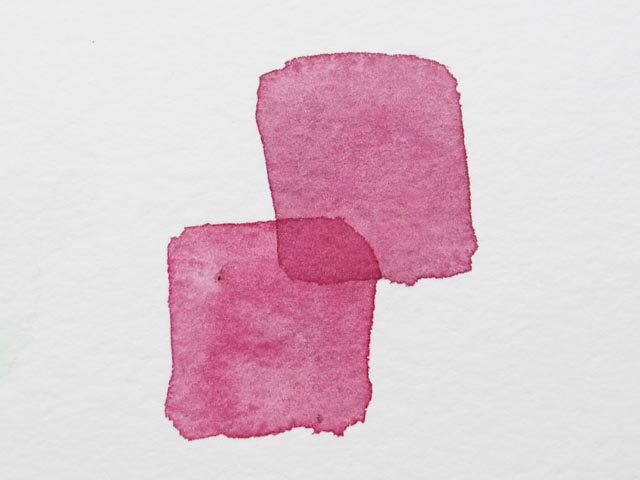

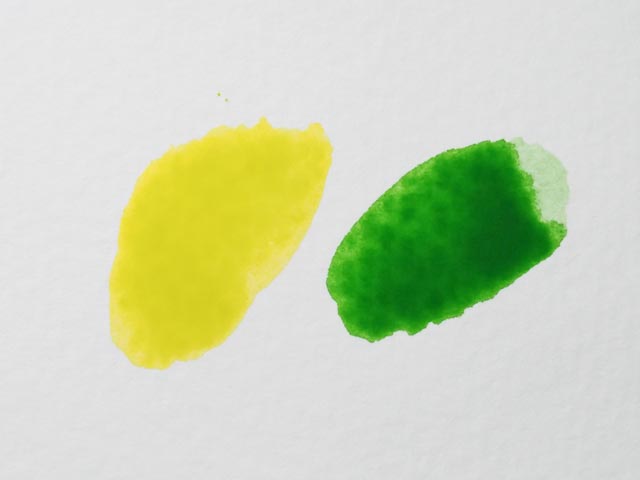

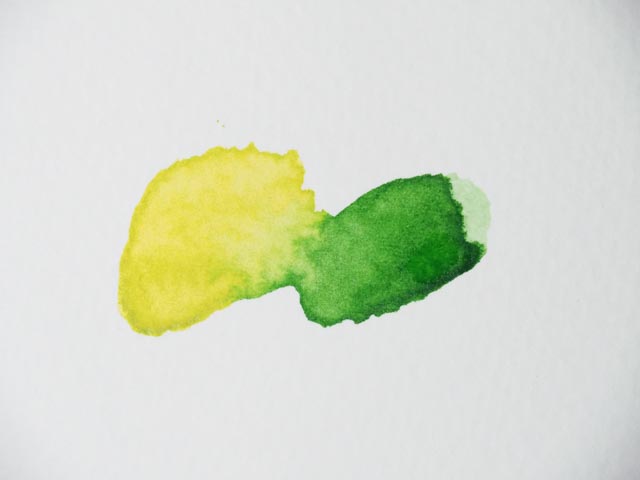

次は応用編です。異なる色で別々に描いてから、乾く前にくっつけると色が混ざり合います。

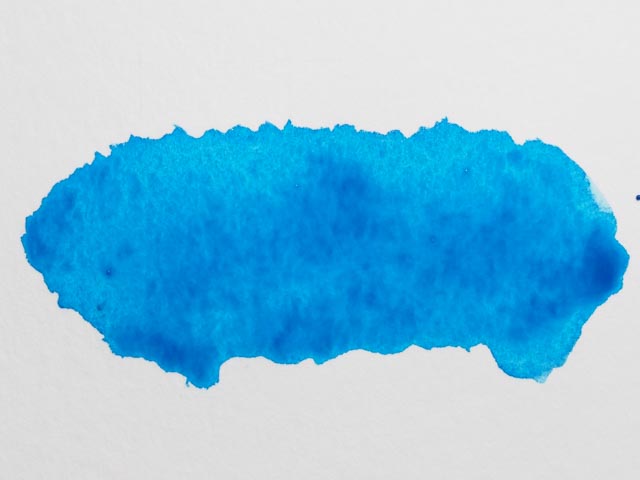

塗った直後、くっつける前と↓

くっつけてから乾燥後↓

これを利用して、例えば木の葉の先端を黄色くしたり、動物の瞳に青っぽい反射光の色を差したりして、色に変化をつけます。

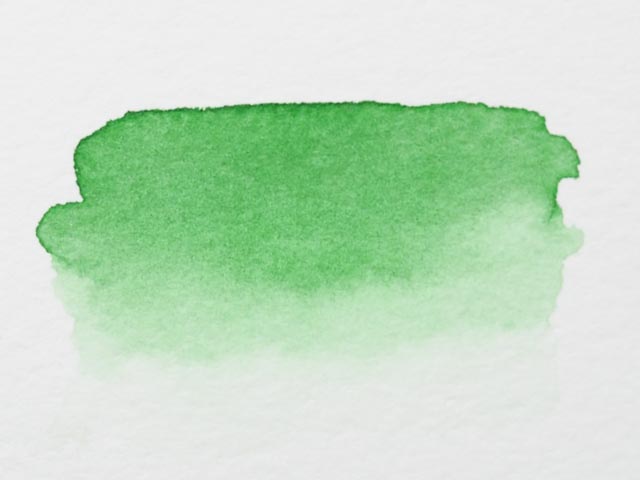

ぼかし塗り

輪郭をぼかすときも水が活躍します。

最初に絵の具で描いてから…(乾く前に次の作業!)

一旦筆を洗います。

この時、すすいだ筆の水分を少し落とすのがポイント。理由は後で説明しますね。

その筆で、さっき塗ったところの輪郭の辺りをスリスリしてあげると、絵の具が薄まりながら伸びていきます。

更に筆を洗って繰り返せば、きれいなグラデーションになります✨

きれいな水をキープしよう

ここまでご紹介した方法をやるために、大切なことがあります。それは、

常にきれいな水をキープしておく

ということ。

水彩画用の筆洗がいくつかの部屋に分かれてるのは理由があります。

筆を洗うための部屋と、きれいな水を取ってくるための部屋を区別しましょう。

僕の場合は左から真水用の槽、筆洗い槽、すすぎ槽です。

真水の槽は絵の具が付いた筆で触れるたびに少しずつ汚れるので、許容範囲を超えたらすぐ交換です。

なので、このように分解できるタイプの筆洗いは3つの槽を別々に水交換できるので最高に便利です♪

透明水彩画では、絵の具が乾く前にやらなきゃいけないことがいっぱいあります。

重ね目を作らずに広い範囲を塗り切ること、色を紙の上で混ぜ合わせること、グラデーションを作ることetc.

美術系の絵は特にそうですが、チューブなどで売ってる状態の絵の具の色がそのまま画面に出ちゃうのはあんまりよろしくないので、複雑な混色やグラデで色に深みを出します。

イラストでも、神絵師さんの作品をよーーーく見ると色が複雑です。ベタ塗りに見えるところに、言われなきゃ気づかないくらい微妙なグラデーションがかかっています。髪とか、陰色とか、白い服とかね。

アナログの水彩の場合、そういった変化を作るのは紙が乾く前の時間が勝負。そしてそのために、絵の具は水と仲良し、ということをぜひ覚えてください♪

その二。絵の具を塗る量に注意

紙に塗る絵の具の量には、適量というものがありまして…

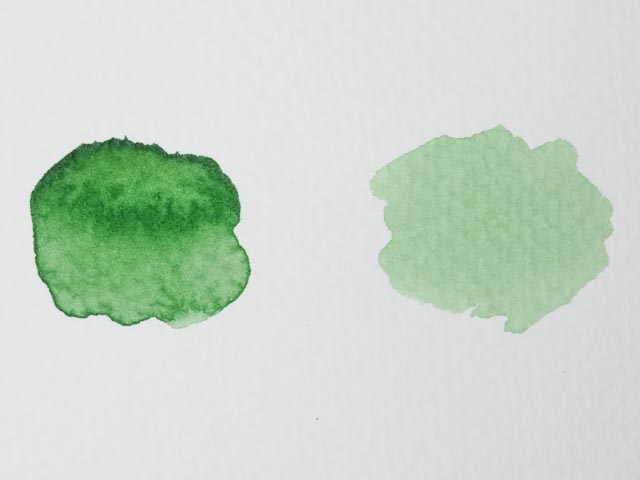

こんなふうに水溜まりになっちゃうほど塗ってしまうと、乾いたときにこうなります↓

紙が波打って高くなった真ん中が薄くなってしまい、均一に塗れていません。

きれいに塗りたいときは、絵の具が紙の表面に軽く載ってるくらいが適量です。

右が適量、左が多すぎです。

↓乾燥後。塗り過ぎた方は色は濃くなりましたがムラができてしまいました。

水彩絵の具で描いていて、乾くと色が薄くなったという経験はありませんか?

これは多かれ少なかれ発生する現象ですが、塗る量が多すぎると色の変化も大きくなります。それだけでなく、ハードエッジ(後述)という輪染みができやすくなります。

絵の具を濃くしたいときは塗る量を増やすのではなく、絵の具の濃度を上げるようにするときれいに乾きます。

なお、紙をイーゼルなどに立てかけて傾けて描けば、多すぎる絵の具は下に流れていくので自然と適量を塗れるようになりますよ👍

絵の具の量のコントロール、大切ですね。

この話は次のことにも関係があります。ということで基本その三。

その三。絵の具の量、濃さ、色をよく考えよう

パレットに作った絵の具、そして、いま筆に含んでいる絵の具がどんな状態か知るのはすごく大切💖

まず絵の具の量の話から。

絵の具の量

例えば広い背景を一色で塗りたいときはどうしますか?(ここでは単純なベタ塗りとします)

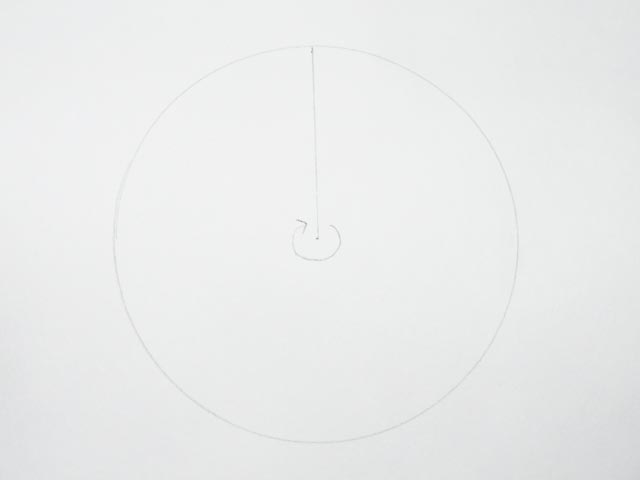

下の円の中を、12時の方向から時計回りに一周塗りつぶしてみます。

わざとゆっくり描いて、スタート地点が乾いたころにゴール地点を描き終えると…?

塗り終わりのところで絵の具が重なり、色が濃くなりました。また、あちこちにムラができてます。

さっきのおさらいです。絵の具は、乾く前にはくっつき、乾いたら重ね目ができるのでしたね。

ムラにならずに均一に塗るため、そして乾く前に全範囲を塗り切るためには、大きな筆や刷毛でサッと塗る方がうまくいきます。(ゴシゴシ筆を動かすのはムラの原因です。塗ったら以後はあまり触らないのが基本です)

で、大きな筆は絵の具を多く吸うので、ちょっと多いかな?くらいの絵の具を作っておきましょう。

途中で足りなくなると作っている間に乾いちゃうし、そもそも同じ色は二度と作れないです。

余談ですがどうしても乾く前に塗り切れない!ってとき、あらかじめ画面に霧吹きをかけておくと乾燥が遅れ、時間稼ぎができます🕒

絶対ダメ!絵の具の継ぎ足し

多めに絵の具を作っておきましょうと言ったことで補足。

塗り始めてから途中で絵の具が足りなくなったからといって、水を加えて量を増やすのは厳禁です🚫

↓途中で絵の具が少なくなりました。

↓水増しで一旦解決🎵

ちょっと薄くなったけどなんとか塗れました。が、しかし…!!!

乾くと下の写真のようになります。

特に絵の具の濃さの境界付近が不自然なシミになってしまいました。

こうなると修正は困難なので、最初から多めに作っておくと安心です。透明水彩の場合、余った絵の具もあとで水で溶かせば使えるので、比較的ダメージが少ないです。

絵の具の濃さ

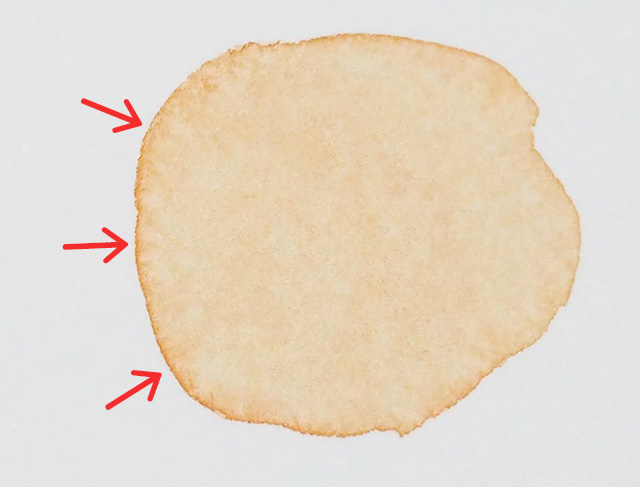

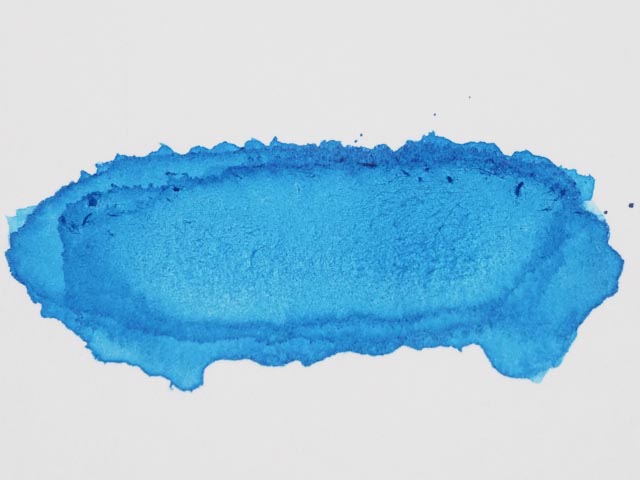

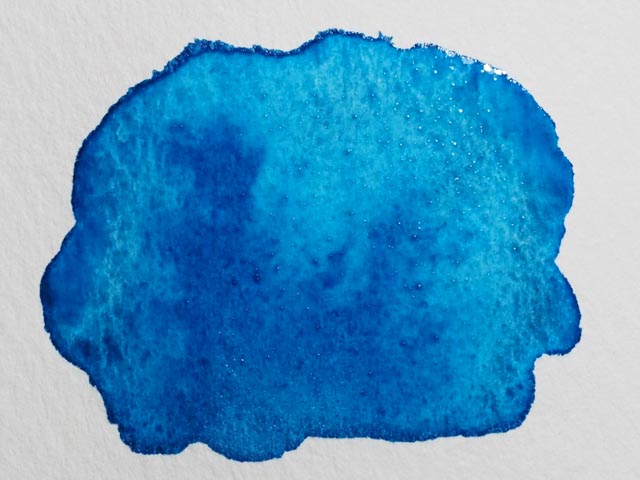

薄い絵の具を多めに塗ったとき、「ハードエッジ」という輪染みができやすくなります。

下の矢印で示した濃い茶色の輪郭がハードエッジ。

塗りたての時は均一に塗れているように見えても、紙が生乾きの頃になると縁ができ始めます。これが絵の具の濃度に関する効果のひとつ。

もう一つは「バックラン」です。一度濃い絵の具を塗った後、それが乾く前に薄い絵の具を重ねたときによく起こります。

↓真ん中の、色が薄くてひょろひょろした模様ができている部分がバックラン。

水彩ならではの効果ですが、悪目立ちすると汚く見えてしまうことがあります。

さっき、絵の具のぼかし方の説明で筆に付けた水を絞りましょう、と言いました。それはバックランを防ぐためなのです。

絵の具の色

パレットの上では違いがわからなくても、紙に塗ってみるとだいぶ印象が変わります。

もうちょっと青めの緑が良かった、とか、いや黄色寄りにしたかった、という微調整が必要になるんです。

絵の具の色合いと濃度を紙に塗る前に確認するため、僕は要らない紙にチョンと試し描きすることが多いです。

さて絵の具の状態を見極める話から、今度は紙の状態を見極める話が始まります。

その四。紙の濡れ具合を見ながら描こう

紙がどれくらい濡れているかによって、描いたときの効果が全く変わります。

紙が濡れている時の作業

↓のようなふんわりとした滲みを作りたいときは、絵具を置く前に紙をしっかり濡らすといいです。

最初に、顔料は水と仲良しの話をしました。実際は紙が濡れているかどうかの二択ではなく、間に段階がいろいろあります。

↓こんなふうに水が流れ落ちる量は塗り過ぎ

斜めから見てしっとり光ってるくらいの時が、一番きれいにぼかせます。下の方はちょっと多いかな。

下のように写真ではほとんどわからないけど目で見るとまだ湿ってるのがわかる、くらいの間だと…

少ない量の絵の具を薄く延ばしながら塗れば、まだぼかせます。完全に乾いた後よりも、リフティング(絵の具を筆やティッシュなどで抜き取ること)が効きやすいです。

生乾きでハードエッジができ始めるころなので、同じくリフティングで修正できるタイミング。

もちろん絵の具自身の水分でも紙は濡れます。では、乾いている紙に絵の具を塗る効果は?そこで次の話。

紙が乾いてからの作業

例えばこんな風に色を塗って(まだ乾いてない状態)、

もっと色を濃くしたいときはどうします?

これはどっちも間違い。乾く前にもっと濃い絵の具を溶いて軽く画面上で馴染ませるか、乾いてから重ね描きが正解です⭕

すぐわかりそうなことですが、僕はずっと無意識に①と②をやってしまっていました。

僕のように鉛筆や色鉛筆で描いてばかりいると、濃くしようと思って筆圧が上がっちゃうんです。筆で描くとき、筆圧で変わるのは線の太さです。どうしてこんな簡単なことに気が付かなかったのか!自分が恥ずかしい😳

②の重ね描きの場合も、鉛筆や色鉛筆には「乾く」という概念がないので、描いたらすぐ重ね描きできます。

ところが絵の具の場合は…

このように乾く前に筆でゴシゴシやると、なかなか絵の具が定着しません。苦労の割に、結局は色が濃くなっていないのです😭

塗ってるつもりが逆に絵の具を拭きとってしまうからです。乾燥後は色ムラがあって、ごちゃごちゃしてしまいます。また、紙が溶けて毛羽立っています。

紙が乾いていないのにいじりたくなる気持ちはよーーーくわかるけど、重ね描きするなら乾いてから塗った方がきれいに仕上がります。

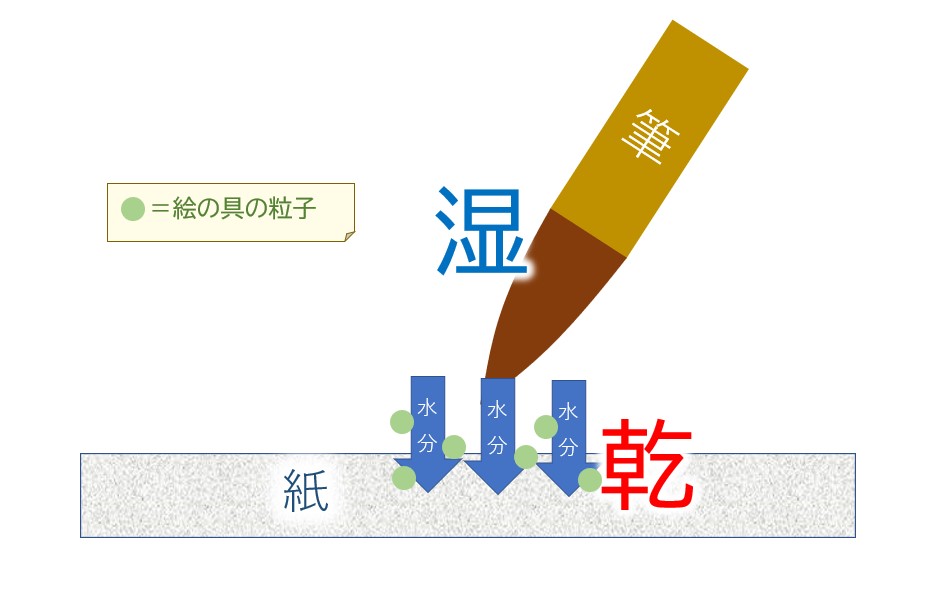

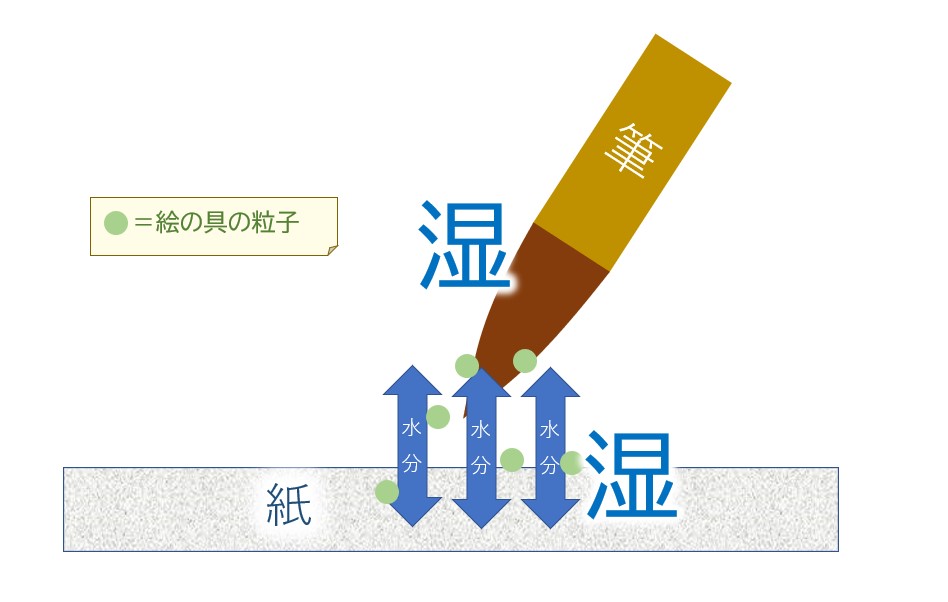

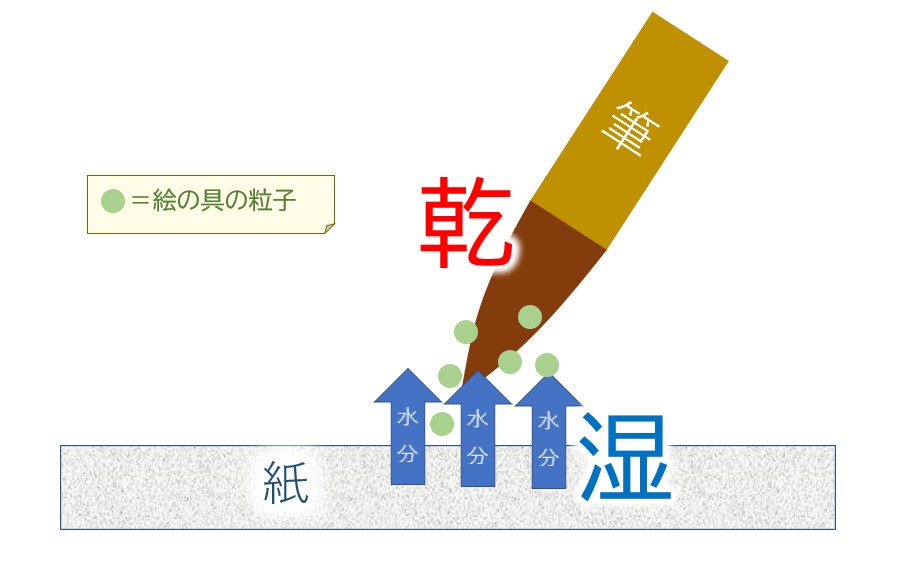

次の図解でわかりやすくまとめました。

筆と紙の濡れ具合の関係まとめ

思い出してみて。顔料は水と仲良し。

筆が湿っていて紙が乾いているからこそ、筆の水分と一緒に絵の具が紙に浸み込んで、紙に移るのです。

両方湿っていたら絵の具は、紙と筆の間を行ったり来たりするだけです。

じゃあ、逆に筆が乾いていて紙が湿っていたら?そう。絵の具を拭き取れますね。

補足:ウエットインウエット・バックラン・リフティング

①ウエットインウエット

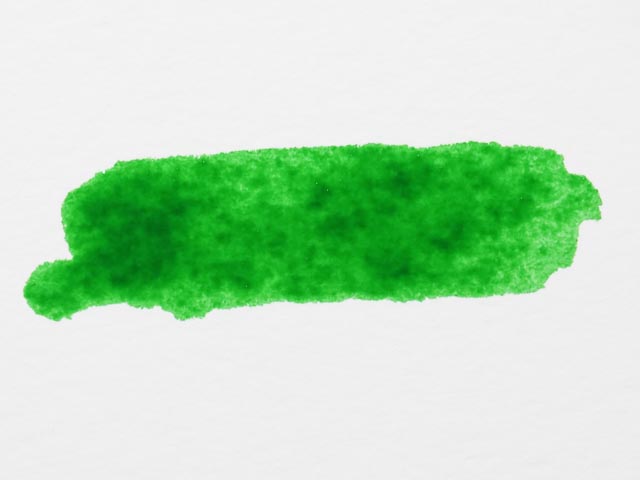

紙と筆が共に濡れていても、筆の絵の具の方が濃い(=絵の具の粒子が多い)場合、紙に絵の具が滲みながら広がります。次の画像が一例です💡

これはウエットインウエットと言って、一度絵の具を載せて乾く前に、さっきより濃く溶いた絵の具を載せた効果です。

最初に紹介した、水を引いた後の絵の具の動きもこれと同じですね!

②バックラン

紙上の絵の具より薄い絵の具を筆に取って載せると、さっき説明したバックランです。

上の写真は濃く溶いた青絵の具を塗った後、上の方から薄い青絵の具をたっぷり塗ってしばらく置いた後です。

③リフティング

筆についた絵の具の方が薄くても、紙より筆の方が乾いていたら紙上の絵の具が筆に吸い取られ、色が薄くなります。

その五。細かく描きたいところは、描き始めでも単純化しない

一応、デッサンや彫刻など美術的な作り方の基本として、最初は細部を気にせず単純化して全体を見て描き、だんだん細かいところを作っていく、というのがあります。ありますが、透明水彩に関しては、最初から細部も考えて計画的に進める必要もありそうです。

例えば下の図のような絵を描こうとして…

細部を考えず、とりあえず中間の色で全体をベタ塗りしてしまうと

背景の明るいところが描けなくなります。透明水彩では一度塗った色の上に、それよりも明るい色、薄い色は塗れないからです。

わかりやすく図にしましたが、実際に絵を描くときも一緒。ハイライトになる明るい部分は、始めの段階で塗り残しておかないといけないです。

やり方は筆で塗り残すにしても、マスキングして覆いをしてから塗るにしても、事前に計画的にやる点は一緒。

一応、救済策として乾く前に爪などで引っかく、乾いた後でガッシュ(不透明水彩絵の具)を塗り重ねる、という方法もあります。

全部ガッシュを使うとなるとそれなりに非効率だし、厚塗りになって保存性も悪くなるので、僕はほどほどにしています。

引っかきは画面が荒れがちになるので僕はたまにしか使いませんが、画風が合いそうな人は使っていきたいですね。

ガッシュも引っかきも使わないとなると…。細かい部分的なハイライトであっても(それを描きたいときは)、単純化せず描き出しの時点から計画的に残す、ということが必要です。

おわりに

何だか偉そうにいろいろ語ってしまい恐縮です。僕自身がまだまだ勉強中の身です。

で、一人で勉強するときは本や動画で説明されていたことを実際やってみるのがすごく大事でした。実際やる中で納得するし、「じゃあ、こんな応用してみたらどうなるのだろう?」と試してみて発見するし、とても役に立ちますよ。

あとね、動画で見ると、絵の具が実際よりも濃く見えちゃうみたいです。写真でも色の再現が不完全です。このブログで作品のメイキングをたくさん紹介している僕だからこそ、画像と原画の違いを強く感じます。

それに、紙の濡れ具合は写真や動画には写りません。なので、上手い人の動画を見て「ふむふむこれだけ滲むということは今この辺の紙はこれくらい湿ってるんだろうなー」と想像しながら見る必要があって、それができるようになるのにも実際に絵を描く経験が必要で…みたいな話になります。

なので、今この記事を見てくれた方はどうか実践で研究してみてください!

ここではドライブラシや割り筆の話はしませんでしたが、長くなってしまうので省きました。水彩はもっと奥が深いです。気になったら調べてみてください✨

今日の記事がお役に立てば幸いです。最後までありがとうございました。次回の記事でお会いしましょう。またねー!

ご家庭やお店に木彫りのうさぎさんをお迎えしませんか?

彫刻・絵画・イラスト(アナログ/デジタル)等多数制作しています。

うさぎの作品なら、経験・実績豊富なうさぎ専門作家におまかせください!