こんばんは!今回は画材としての万年筆インクの魅力をたっぷりとご紹介します。作例の制作過程も👍

万年筆用のインクは絵で使っても素敵です

イラストレーターがインクを使ってアナログの絵を描くときは絵画用のカラーインクを使うのが一般的です。

文字を書くためのインクですから、万年筆用のインクは色が地味で種類も少ないイメージがあります。ですが最近はカラフルな色がたくさん出ているんです🎨

例えば僕がインク絵で使う色のラインナップがこちら。

この記事では、万年筆用インクのどんなところが絵に向いているのか語っちゃいます!お絵かきの道具や、実際に作品を制作するところもお見せします。

上の写真のインクはどのメーカーの何色かわかりますか?記事の最後で正解を発表します。これがわかったら相当のインク通🎓

(途中ネタバレあるんで、回避したい方はここで答えを考えてから文末の正解に飛んでね)

それではさっそく、本題へGO💨

万年筆インクの魅力

万年筆用のインクはあくまでも文字の筆記のために開発されたもの。色あいや水溶性など、万年筆での使用に最適化されています。

それでも僕が万年筆用のインクで絵を描く理由は、以下の通り📌

様々な色がブレンドされている

多くの万年筆インクでは複数の染料をブレンドして一色のインクとして調合しています。これが絵の具に慣れた立場から見るとすごく新鮮🐟

絵の具は、できるだけ少ない顔料から、できれば単色の顔料からできている方がよいという考え方があります。

理由はブレンドした顔料よりも単一顔料の方が色が鮮やかだから。

青と黄色を混ぜれば緑になりますが、それよりも初めから緑色の岩石や金属などから作った絵の具の方が色がきれいなんですよ。

ところが万年筆インクの場合は混色で複雑な色味を出すことが普通に行われてます。

少し彩度が落ちたほうが字としては読みやすいからかもしれませんね。

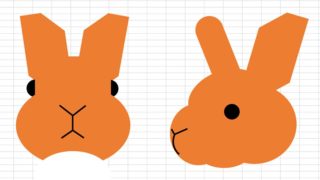

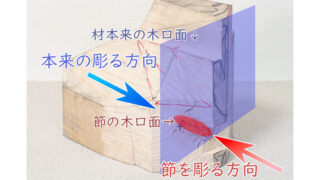

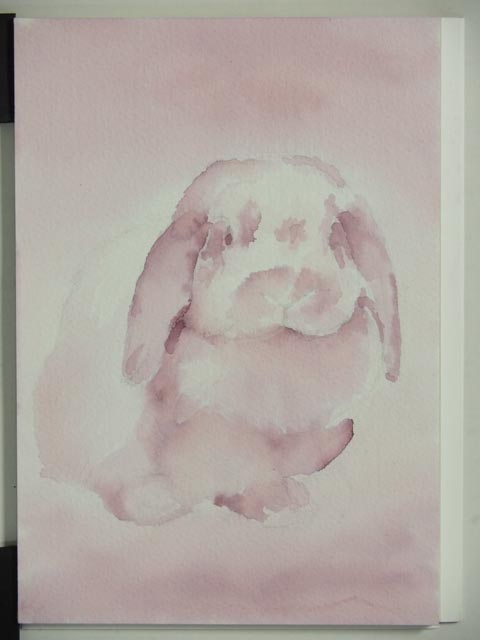

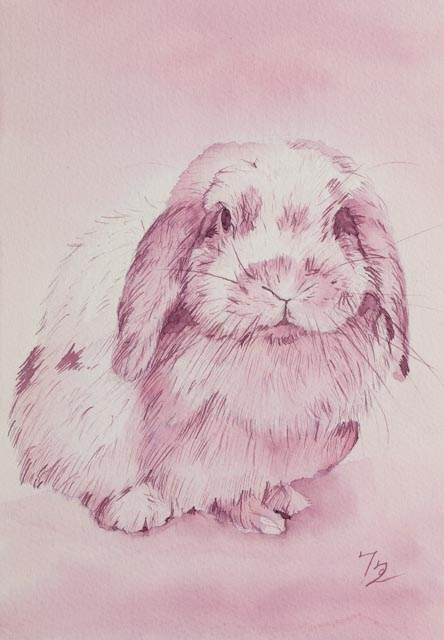

例えばこれ。うさぎさんのシルエットの絵を拡大したところです。

もともと黒インクですが、部分部分、青みが出たり、赤みが出たり。インク瓶から出した色を、水以外何も混ぜずに描いた作品です。

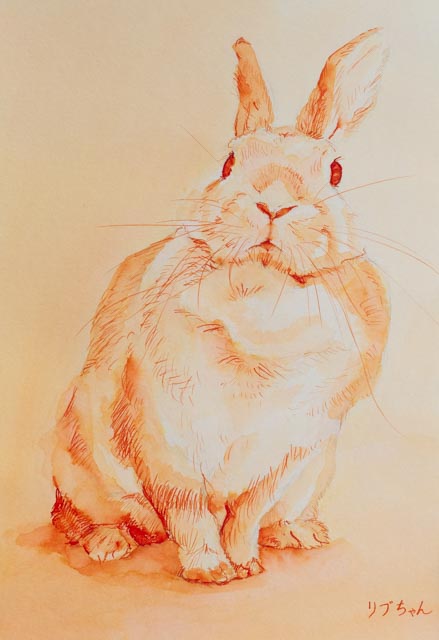

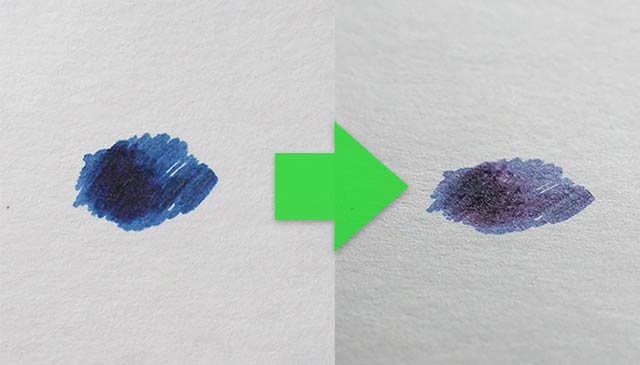

下の絵はオレンジのインクですが、一度インクを塗って拭き取ると面白いことが起こります。

このインクは赤と黄色の染料のブレンドです。インクを拭きとると黄色が多く拭き取られ、赤みが画面に残るので、色合いが変化するんです。

下の作例のように思いっきり滲ませると、赤い色素と黄色い色素が別々に動きながら滲んでいくので、色味の変化が大きくなります🎵

これを応用して、こんな絵も描けます♪

緑インクからにじみ出た黄色の染料が、木洩れ日のような光に見えます✨

こんな複雑な色味は万年筆インクならでは。僕は一色のインクで全体を描くスタイルですが、部分ごとに色を塗り分けなくても色の変化が楽しいのです😃

ペン描きのときと水に溶いたときで表情が変わる

インクは薄めたときに全く異なる表情を見せてくれることがあります。

さっきの拡大画像の全体像がこちら。

水で薄めながら描いた絵です。

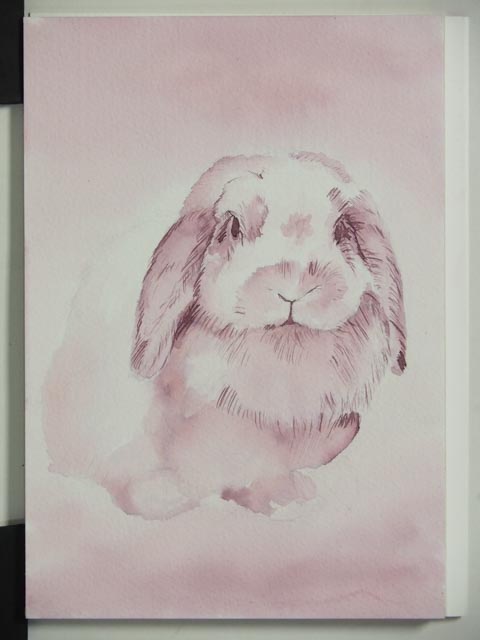

一方、全く同じインクを使い、薄めずにペン描きメインで描いた作品がこちら。

違う色に見えますよね?二枚目の絵も陰のところは薄く溶いたインクで描いているのですが、赤紫が入っているように見えます。

使用インクはモンブランのミステリーブラック。

高級筆記具ブランドの代表格といえるモンブラン。万年筆はとても高価で僕には買えませんが、インクならなんとか買えないこともないです。ちょっと一言で言い表せない複雑な色味に惹かれ、購入しました。絵にも文字にも活用してます!

もうひとつ、別インクですが、ペンだけで描いた作例と筆だけで描いた作例の比較です。印象変わりますよね✨

にじみやぼけがすごくきれい

顔料ベースの絵の具は、薄く溶いた時にどうしても粒子っぽさが出てしまうんです。絵の具が浮いたような感じになります。濃い色の絵の具ほどそれが目立つんです😥

例外はありますが多くの万年筆用インクは顔料よりもずっと微粒子の染料でできています。染料インクは水に溶いたときのグラデーションがとてもきれいです。

過去の作例から一つご紹介。

色が自然に紙に溶け込んでいて、透明感があります。いい感じのセピア調。

塗り重ねれば黒に近い色が作れるのに、限りなく薄めても汚くならないのはインクならではだと思います。

水性染料インクの場合、一度インクが乾いた後からでも濡らした筆でなぞると簡単にぼかすことができます。制作のやりやすさの観点になりますが、これも魅力の一つです。

そのほかの特徴。ちょっとだけ欠点も…。

まずは良いところから。

インクを重ねたところに光沢が出るものがあります。もともとのインクの色と違う色で光るタイプのインクもあります。

例えば青インクの中には光を当てて傾けてみると赤く光るタイプのものがあります。愛好家の間でレッドフラッシュと呼ばれる現象です。

赤系のインクが金色に光ったり、茶系インクが緑に光る例もあります。

万年筆インクの注意点

このように魅力いっぱいの万年筆インクですが取扱いに注意すべき点もあります。

まず、耐水性・耐光性が低いこと。

水に濡れると色が落ちちゃいます。残念ながら絵葉書には使いにくいので、その時はパソコンに取り込んで印刷しています。

耐光性についてですが、光が当たるところに長期間置いておくと色が薄くなってしまいます。特に紫外線には要注意です。

最近では万年筆インクの中にも耐水性・耐光性が極めて高い顔料インクが発売されています。僕は顔料インクは線描き専用にしてます。今までご紹介した水性染料の魅力がありますからね👍

インクの保管にも注意。開封から2年程度で使い切ることを推奨しているメーカーがあります。変色したり、最悪カビが生えることもあるので、常温の冷暗所に保管するのがいいと思います。

また、ボトルのインクが水や他の色と混ざらないようにしましょう。僕はボトルに直接筆を浸けないようにしています。別の小瓶に移し替えて使うのもアリですね。

筆やペン、そのほかの道具

僕は普段透明水彩絵の具で絵を描いているので、使っている道具は水彩画と共通です。

筆

インクを使うときは水彩画筆など、柔らかい毛の筆が向いています。(油絵に使う豚毛は硬いので使いにくいです)

上の写真中央左寄りの白い筆は世界堂ブランドの水彩用丸筆(CR)8号。リーズナブルでサイズ感もちょうどいいです。

【世界堂】世界堂 水彩筆 CR(ラウンド)の通販|水彩筆(自然毛)の通販なら世界堂オンラインショップ (sekaido.co.jp)

下写真のナムラデザイン筆はやや大きめ。先端の角が丸まっているため、背景や陰の下塗りなど、広い範囲を優しく塗りたいときに重宝してます。

下のラファエルの筆は高級品ですが、毛先がよくまとまって、細い部分を繊細に描くのにとても助かってます👍

そして、インクで絵を描くなら是非一本は持っておきたい水筆。

中に入れておいた水が筆先から出てくる仕組みになってます。

インクをぼかすときに特に有効。もちろん普通の筆としても使えます。携帯にも便利ですね。

極細の線を描きたいときは日本画用の面相筆も使います。

その他の道具

細くクッキリした線を描くときはGペンを使っています。

一度に大量の水やインクをパレットに出すときはスポイトがあると早いですよ。

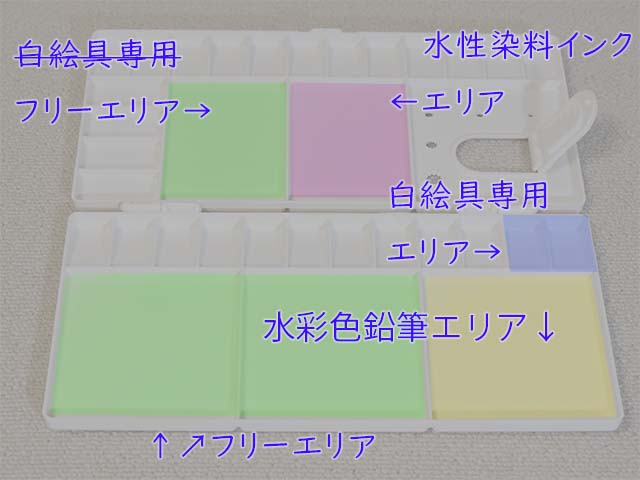

パレットは水彩画用のものでOK。仕切りの一角をインク専用に割り当ててます。

万年筆の水性染料インクは絵の具よりもパレットに染み付きやすいです。色残りが激しいので、水彩画用の仕切りとは完全に分けています。

なお、紙は厚めの水彩紙がいいです。水をたくさん使うので、強度のある紙が必要です。

あとは下描き用の鉛筆と練り消しゴムかな。

万年筆インクを使った絵の描き方

いよいよここから実践編に入っていきます!ここでは、筆とペンの組み合わせで描く方法をご紹介します。

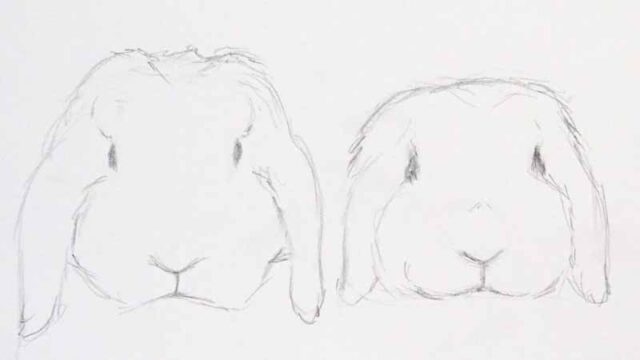

まず輪郭を描く

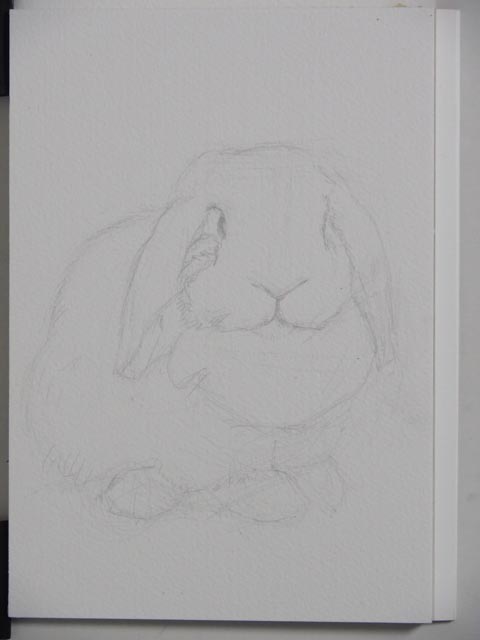

この記事の趣旨と反するので詳しくは省略しますが、とにかく頑張って下描きをやりましょう!鉛筆で薄く描きます。

ここから↓

このようになります↓

形の取り方について詳しく知りたい方はこちらを参考にしてみて。

次にインクをぼかして描いていくのですが、その前に鉛筆の下描きをできるだけ薄くしておきます。完成後に目立つと嫌なので。

練りゴムでたたくように線を消していきます。

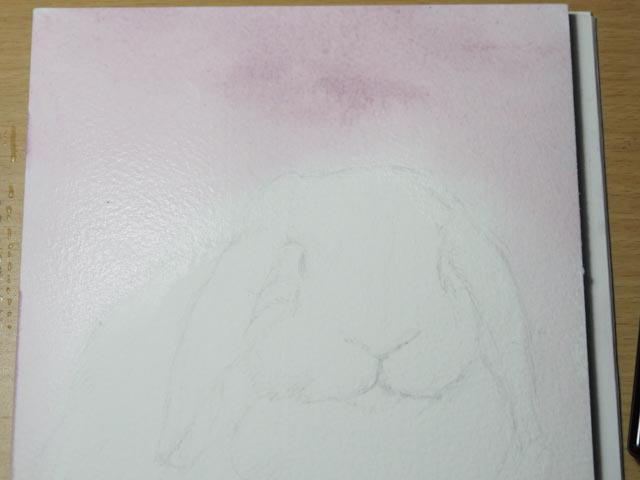

背景から塗り始める

紙を濡らしておきます。

僕は背景から塗ります。個人的には、最も水性インクを扱う知識・技量を問われるシーンが、背景をぼかしたり滲ませたりして描くとき。

思いっきり薄めて描くときは、まず紙をしっかり濡らした上から描くときれいです。

紙が濡れたら乾く前に素早くインクを乗せます!

インクを乗せる

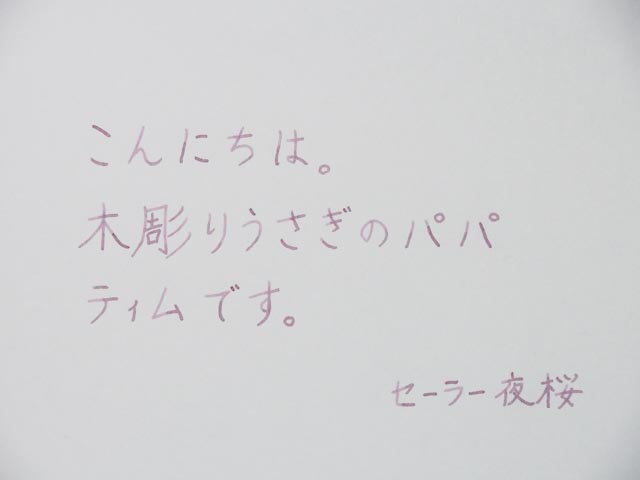

いよいよインクを使います。今回の作例ではこちらのインクを使用します。

万年筆で普通に文字を書いたときはこのような色のインクです。

汚文字失礼💦

ピンクに微妙なニュアンスが入った素敵な色ですね。

Gペンやスポイトで瓶からインクを取り、パレットに落とします。それを水で薄めて、筆に取って描きます。

どれくらい紙が濡れているかによってぼけ方も異なるので、研究研究!ですね!

一通り描いたのがこちら↓

慣れてきた人はこの時点でうさちゃんの方の陰影も軽くつけておくといいかも。

この後、一旦完全に乾かします。

ぼかして描いた後しばらくの間は絵から目が離せません。描いた直後はいい感じでも、10分経ったら全然違う様相になっちゃうから😱

よくあるのはインクが拡がり過ぎてしまうことと、輪染みができてしまうこと。

ハードエッジといって、輪郭部分だけインクの色が濃くなってしまうことがあります。

好みの問題ですが僕は苦手なので、できるだけハードエッジを作りたくないのです。

なのでインクがにじみ過ぎたり輪染みができそうなときは紙が乾く前に軽く濡らしてティッシュで吸うなどして修正します。

もう一つ注意点。

紙が完全に乾いたら修正は困難。どうも、一度ぼかして描いた結果が気に入らないからと言ってもう一度紙を濡らして描くと失敗しやすいんですよ。

さっき話したハードエッジができたり、なんか汚くなります。

完全に乾いた後、ぼかさずにサッと塗り重ねるだけならいいんだけどね。

そんなわけで最初のぼかし作業は集中するし、乾いて色が定着するまでは監視👀です!

もちろん、複雑な背景の時は一発で全部描けないので、乾き具合を見極めながら慎重に塗り重ねていきます。

陰影を描く

背景の次にうさちゃん本体を描きます。まずは陰影を薄く描きます。

大きめの筆を大胆に使って大まかな陰影と色を描きます。

作例ではうさちゃんの耳とほっぺの間や目の窪み、口の下の窪みは強い陰なので攻めの姿勢(?)で濃く描きます。白い背中などはうすーく伸ばして。

模様を描く

後工程でペンを使いますが、そのベースとして模様を下塗りしておきます。さっきより気持ち濃いめの色で模様の部分を塗っていきます。

この子の場合、顔の模様と、耳の色ですね。

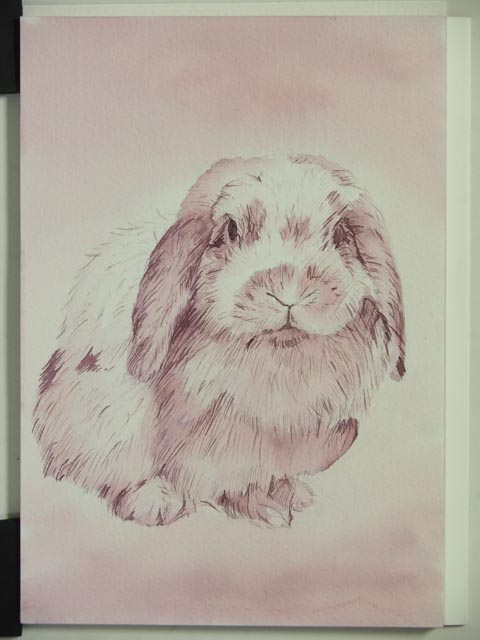

ペンで仕上げる

最後にインクを直接ペンにつけて描きます。この作業の前にも完全に紙を乾かします。ペンの線はにじむと良くないきがする。

使用するのはGペンです。

筆よりもペンの方が細い線を素早くたくさん描ける上、インクの色を濃く出しやすいです。

万年筆用のインクを使うとは言うものの、僕は万年筆を描画ペンとしては使いません。

理由は、字を書くときに比べて絵を描くときの方が、ペンへの負荷がとてつもなく高いから。線の数は一般的な筆記の何倍にもなります。瞬間最大筆圧みたいなのも、字よりも相当強いです。

上でご紹介したGペンのペン先は消耗品です。それくらい酷使されるのです。

また、ペンの持ち方も違うので、高価な万年筆が偏った摩耗をしてしまうと悲しくて😭万年筆は絵では使えません。

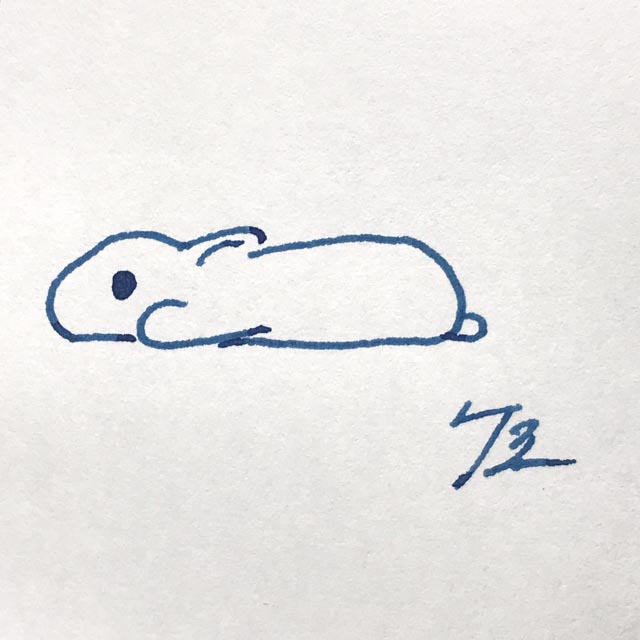

でもこんな絵は描くよ😃

制作過程に話を戻しますね。少しずつペンを重ねます。ペンのタッチでまずは形がはっきりした部分を描きます。全体の毛並みを描くのはその後。

形を描くためのタッチと毛並みのタッチは気持ち的に区別してます。

この後筆圧を弱めて、全体的に薄く毛並みの質感を描きます。

この後、うさちゃんの下の影を追加で描きました。

先ほどお話した通り、乾いた紙の上にぼかした色を重ねると失敗しやすいです。重ねた色が乾く前に輪染みになりそうな部分を拭きとったり、慎重にやります。

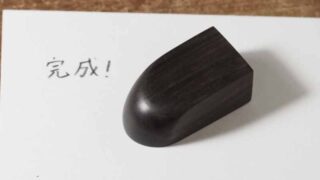

仕上げにおひげやサインを描いて、完成です🎉

おわりに

万年筆インクの魅力、それを使った制作過程をご紹介しました。今日の作例以外にも様々なインクがあって楽しいです。ぜひチャレンジしてみてくださいね。

僕のインク絵は、カテゴリ「インク絵」にいろいろあるので見ていってね!

そうそう、冒頭の正解発表です!

上から時計回りに、

- PILOT 色彩雫 夕焼け

- 同 山葡萄

- 同 紺碧

- セーラー万年筆 四季織 時雨

- 同 夜桜

- ナガサワ文具センター Kobe INK物語 鈴蘭グリーン

- モンブラン ミステリーブラック

- PILOT 色彩雫 山栗

正解でしたか?色の名前も素敵ですね。

それでは今日はここまで。また次の記事でお会いしましょう✨

ご家庭やお店に木彫りのうさぎさんをお迎えしませんか?

彫刻・絵画・イラスト(アナログ/デジタル)等多数制作しています。

うさぎの作品なら、経験・実績豊富なうさぎ専門作家におまかせください!