コートのベルトにハンガーをぶら下げたまま歩いていたことがあるティムですこんにちは。今日は初心者さん必見の記事です!

木を立体的に彫るにあたって必要になる木材の基礎知識。

冒頭の話、僕の人生で一番恥ずかしかった思い出です😳 それはさておき…。

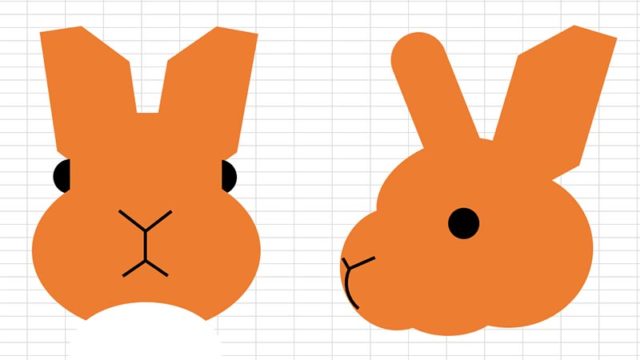

木彫りにチャレンジしたい!と思ったあなた。こんなかわいい子を彫ってみたいと思いませんか?我が家のアイドル、ぷいちゃんです🐰

高さは18cmあまり。まだギリギリ家庭で作れるサイズですが、手乗りサイズよりは大きいので、彫るにはそれなりに知識や技術が必要です。

奥行きがあって正面から背面まで、360°三次元の立体を彫る「丸彫り」という、彫刻の主要なジャンルです。

木彫りでは彫り過ぎたら原則修正ができません。それに、彫り方を間違えると木がパキンと割れてしまい、壊れちゃうのでなおさら難しいです。

そこで!

美術系大学の彫刻科出身の僕がわかりやすく解説していきます✨

「修正できない」なんて脅しちゃってすみません。木の扱いは一度わかってしまえばそんなに難しくないですよ。実際、木彫の実習で習ったことは今日話すことくらいです。あとは道具の手入れや木の継ぎ方とか。

なので、ここでは純粋に「彫る」ための知識に絞って、出し惜しみせず公開していきますね!僕の経験則も含め、特に初心者さんにとって重要だと思うことをまとめました。

それではGo🚗

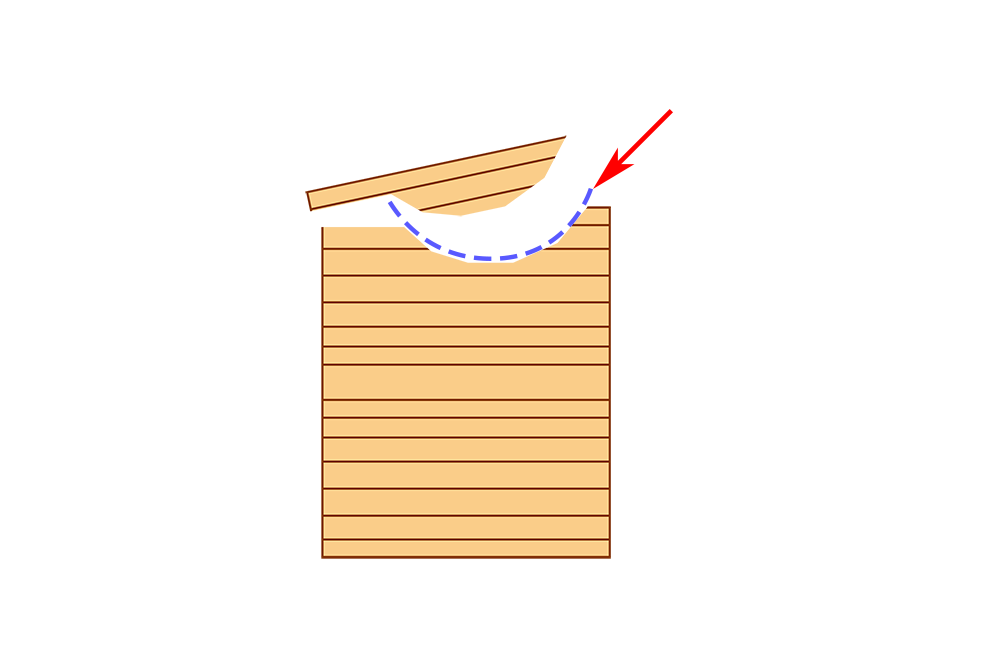

基本その一。木口から外側に向かって彫らない

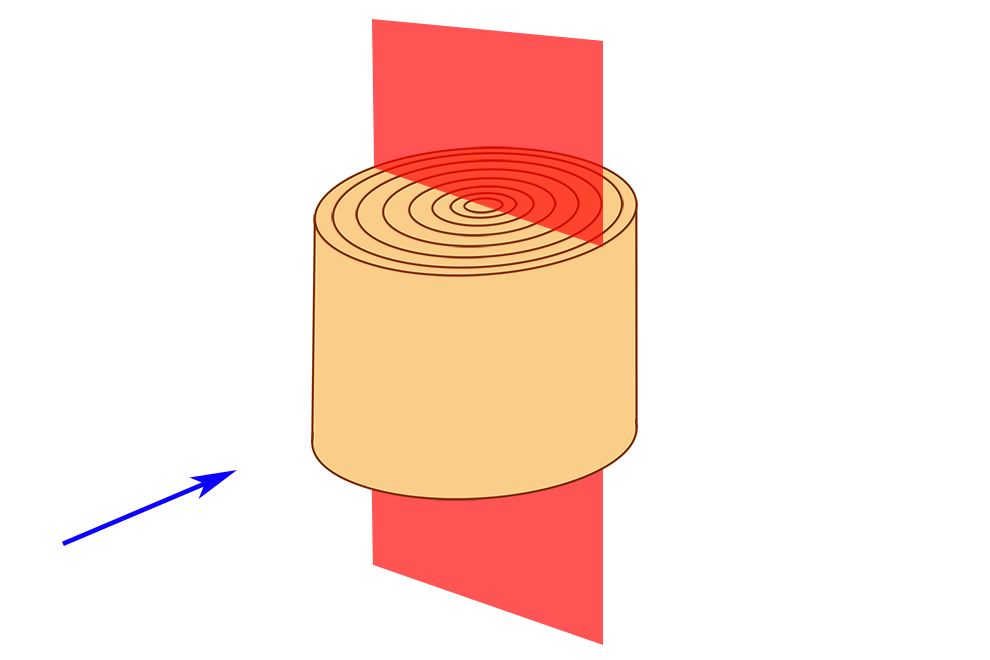

丸太の状態の木を水平に輪切りした断面を木口(こぐち)と言います。

その木口を縦に割った断面を、青矢印のように真横から見たとしましょう。

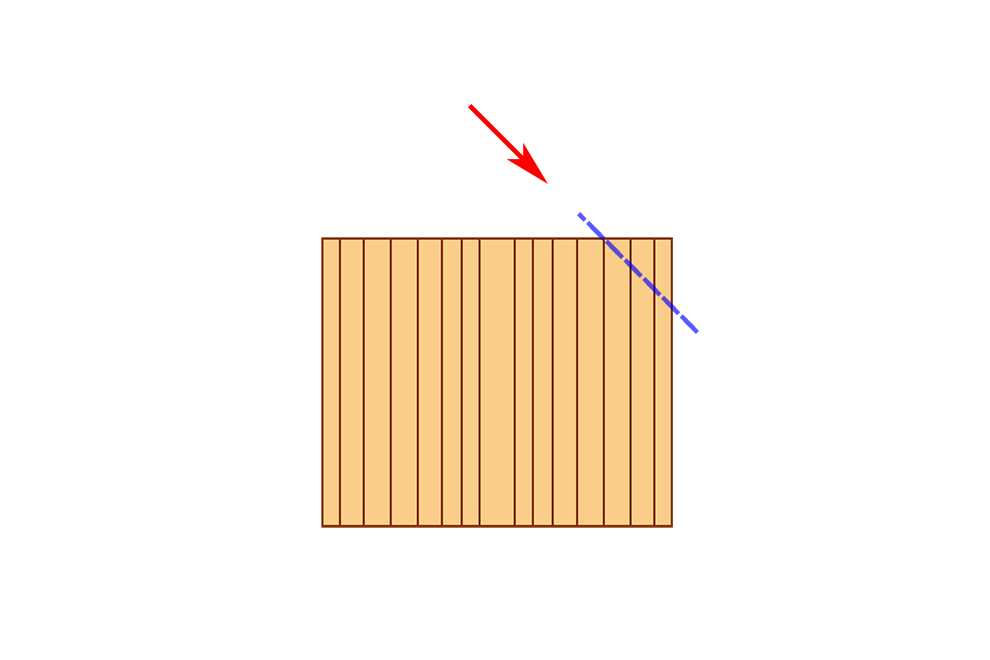

下図のように年輪が縦に走って見えます。上が木口面になりますね。

このとき、赤矢印の方向にノミを進めて、青い点線のように45°彫り落とそうとすると失敗します。

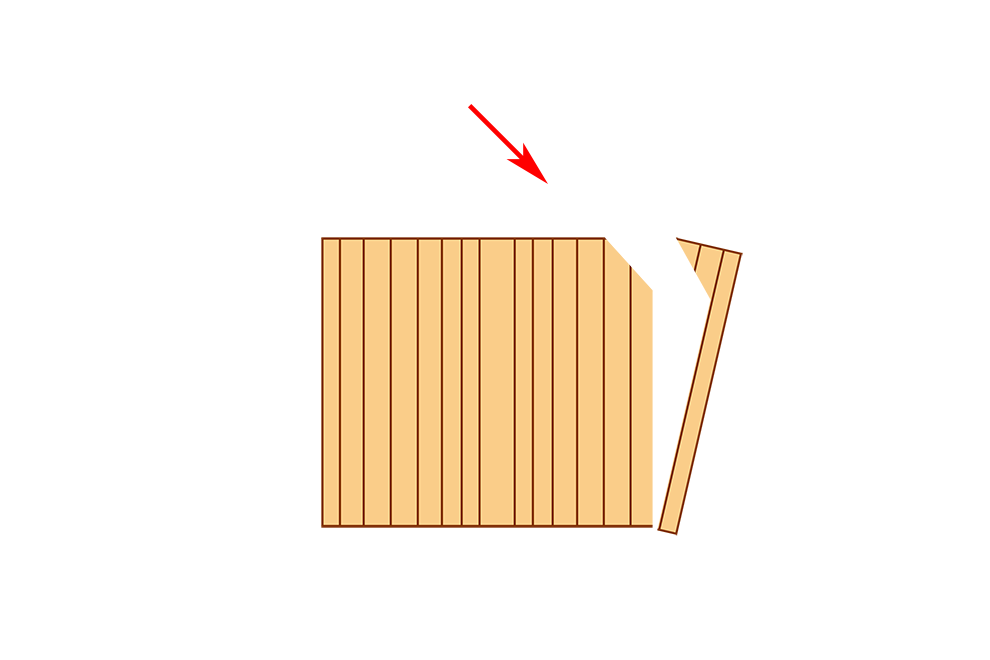

実際にはこのように、木目に沿って木が縦に割れちゃうのです!

彫らずに残しておきたいところまで一緒になくなっちゃいました😥

やり直しが効かない木彫ではこれが致命的💥

もし、青点線のように彫りたいときは逆に下から上に向かって彫らないといけません。

実際の木材をみてみよう

下の写真のように木材の中心を含まない材でも一緒です。手前が木口面ですね。ここで矢印のように奥に向かってのみを進め、角を落とそうとすると確実に割れます❗

赤矢印と逆方向、つまり、カッターで鉛筆を削る要領で木口面を細くする方向に彫らなきゃダメってことですね。

木材を手に入れたら、まず最初にやることは木口面を探すことです。木口がどの向きにあるかによって、彫り方が全く変わってしまうからです。

木を割らないための大切な知識はまだあります👇

基本その二。溝は両方向から彫る。

例えば下図のように、青点線に沿って半円状に彫りたいとき。赤矢印のように一方向から彫ろうとすると…

刃が上向きになったとき割れます。これ、結構やっちゃうんですよ。やると悲しみます😭

「え、どういうことですか?ですよねー、そうですよねー。あーあ…(泣)」

こうならないようにするには、図の右方向から斜め下に向かって彫って、底まで彫ったら反対に左方向から彫って、溝の底でつながるようにします。

で、実際どのくらい割れやすいかは木の種類によります。ちょっとでも割れる彫り方をやると容赦なく割れる木もあれば、その辺が多少適当でも許してくれる木もあります。そんな、比較的寛大な木のことを「粘りがある」といいます。はいここテストに出まーす👨🏫

一般に針葉樹は粘りが少なく(割れやすく)、広葉樹は粘りがあるよ!

僕の経験則です。どういうわけか一度割れた場所は癖になってしまい、後で彫ったときもまた割れやすくなります。どんどん小さくなってしまうということ😥

もう割れてほしくないときは割れた部分をきれいに均してあげると割れにくくなります。

基本その三。割れやすさを逆に利用する

さっきのおさらいで、木は木目に沿って縦に割れるのでした。なので、事前に横方向に切り込みを入れておいて、わざと割れやすい方向に縦にノミを打つと、思い通りの形に割れてくれます💡

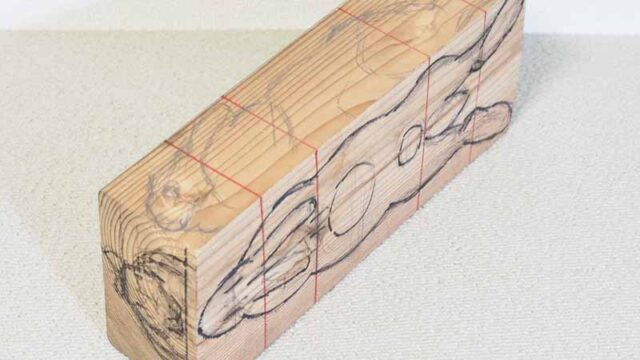

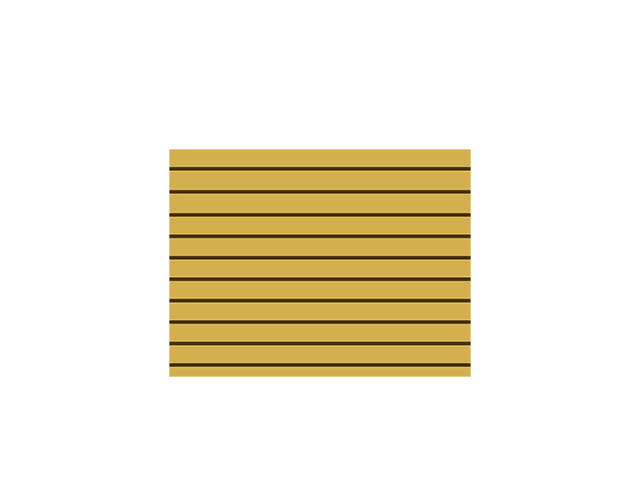

例えばこんな木材があって…(両端が木口面です)

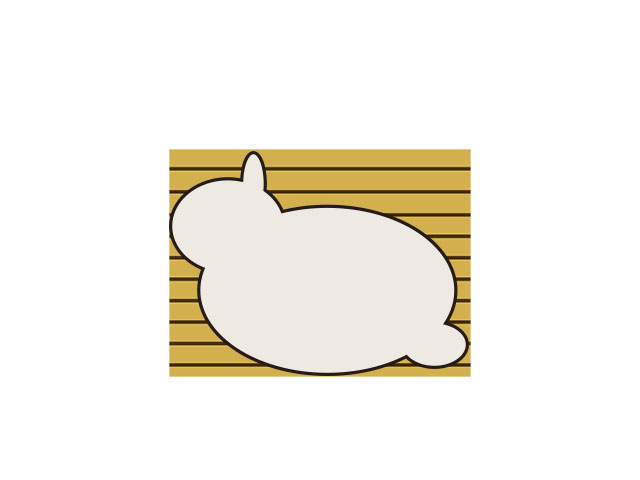

こんな形を彫りたいとするじゃないですか、

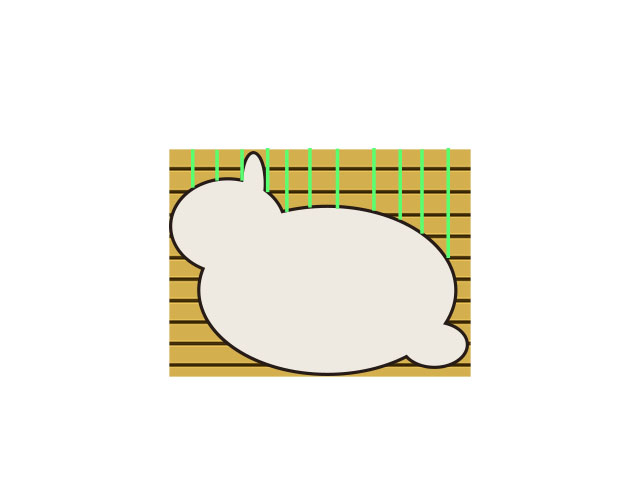

横挽きののこぎりを使って、黄緑の線のように刻みを入れていきます。

このとき、木目の方向を間違えてしまうと刻みを入れても割れないので、間違えないようにしてくださいね。上の図では両端がバウムクーヘン模様の木口面。木が地面に生えていた時の状態を横倒しにして見たようになります。

赤矢印のように刻み線に直交する方向にのみで叩くと、簡単にたくさんの量を彫り落とすことができます。

全部彫ったらこのようになります。この後、彫りたい形の輪郭線を整えれば完了✨

立体を彫るとき、正面、側面、上から見た面と三面図を描いて、それぞれの輪郭に沿って彫り落とせば第一段階終了。かなり立体らしくなりますよ👍

横方向の切り込みは作品サイズにもよりますが下の作例では2センチ前後の間隔で入れてます。材の大きさは18×12×30cmです。

小さい作品の時と、切り込みが浅いときは間隔を狭めます。その辺の勘はやって覚えて💦

基本その四。順目逆目を理解する

これについては、原理としては今までとかぶる話ですが、木肌という観点もあるので新しく説明し直します。

木を彫るときの刃の進め方には順目と逆目があります。順目という字。僕は「じゅんめ」と読んでましたが「ならいめ」とも読むらしいです。実際には逆目(さかめ)の方が圧倒的によく使う用語なので気に留めてなかった😃

木目に逆らわずに順目で彫ると木肌が滑らかで光沢を帯び、紙やすりで磨かなくてもきれいに仕上がります。逆に逆目は繊維がむしり取られるように荒れた彫り跡になってしまいます。

実際の写真を見てみましょう。

ヤマザクラの場合

下の写真で三角形の彫り跡がありますね。ヤマザクラ材に順目でのみを入れたところが、きれいに光ってる様子です。

同じ材の別写真。順目と逆目の写真です。参考までに割り肌(木を割いたときの状態)も載せておきます。

矢印のように画面左から右に彫ると逆目に、右から左に彫ると順目になります。

逆目で彫ろうとするといちいち刃が引っかかって、そのたびに割れそうになります。割れそうなところをさらに力づくで刃を進めると割り肌が現れます。ヤマザクラは割れやすいんです。

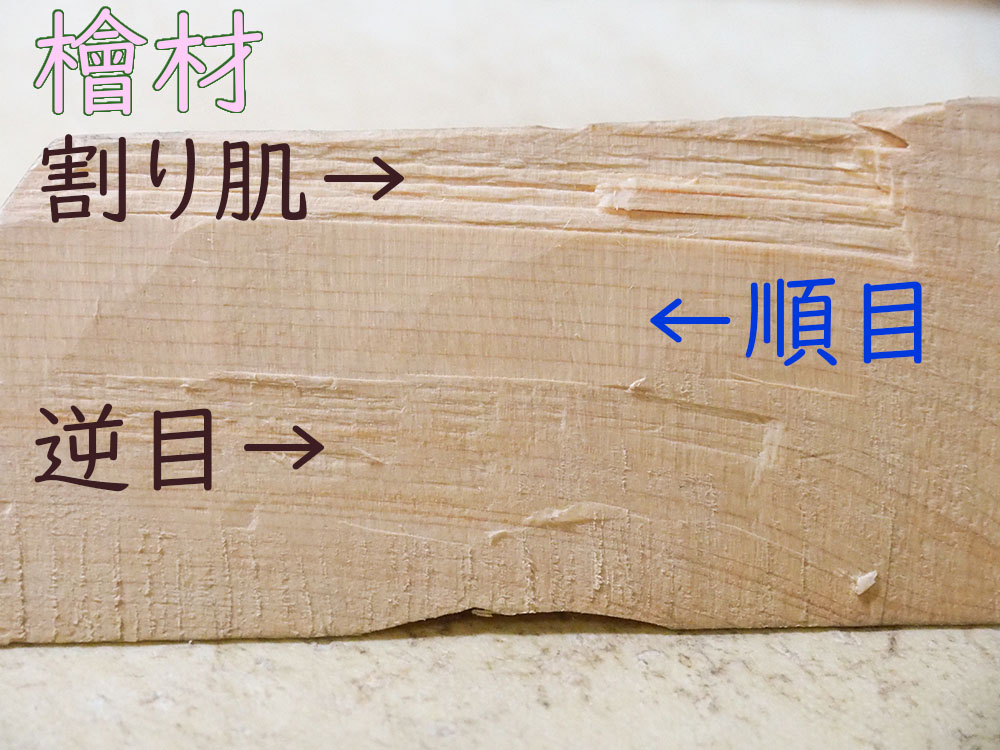

ヒノキの場合

もうひとつの例として、檜材のサンプルも乗っけときます👇

左から右が逆目、右から左が順目です。檜は順目で彫るとめっちゃきれいです!かんな掛けしたみたいでしょ?

このように順目と逆目では仕上がりが全然違うので、できる限り順目で彫りましょう。

順目逆目を見分けるときは、材を別角度で見て、木目の方向を見ます。でも正直言って、実際彫ってみてきれいな彫り跡が出る方が順目だ!という判断が一番信用できます。木目は曲がるので。

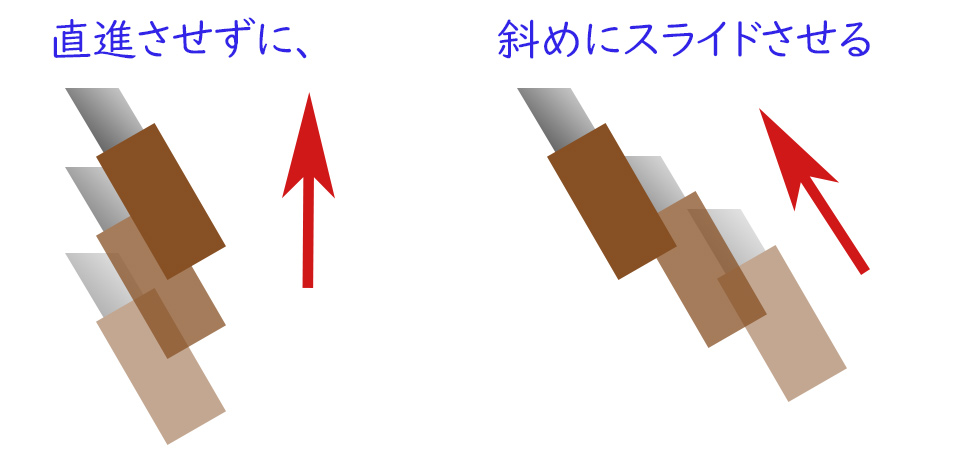

どうしても逆目で彫らなきゃいけないときは

できるだけ木肌の荒れが少なくなる方向にスライドさせて刃を進めます。刃の進む方向が刃のついている方向と平行に近くなるようにします。彫るというより切る感じ。

図にするとこんな感じです。

また、刃物がよく研げていると逆目でも荒れにくくなります。

応用編。木の個性。

木には個性があるので、このようにわかりやすい例ばかりではありません。樹種レベル、個体レベルの個性✨

ちょっと実例を見てみましょう。

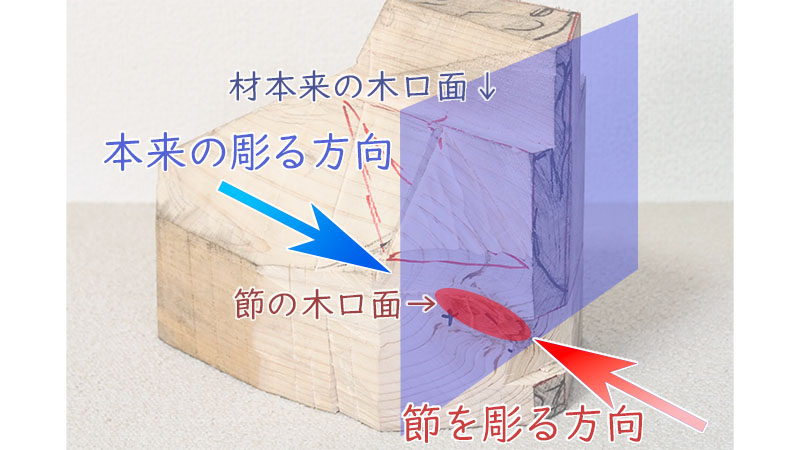

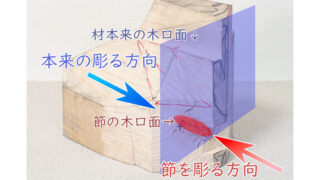

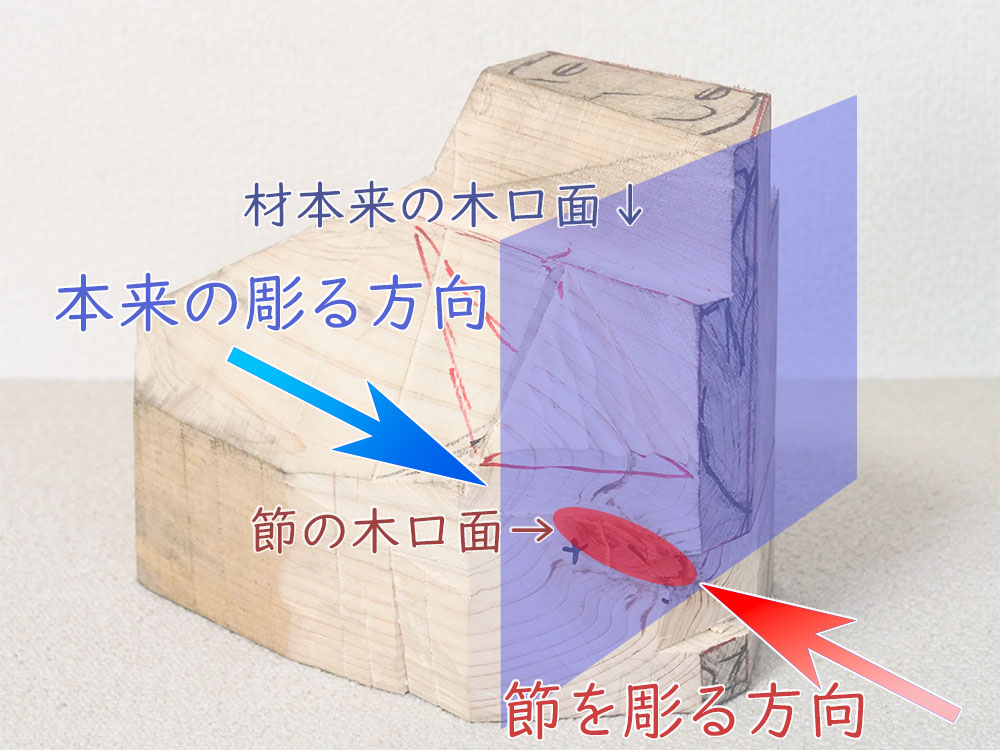

材を面取りでカットしたら、青で囲んだところに節が出てきました。この節は木材本体と直交しています。

ややこしい図になってしまいましたが、節の部分だけは青矢印の方向に彫ると逆目になってしまい、節が割れて崩れてしまいました。

節だけでなく、丸彫りは浮彫と違って様々な角度から彫るので、状況によって順目逆目が頻繁に変わります。

このため、さっきまで順目で進めてたはずなのになんか逆目っぽくなってる…、ってことがよくあるんですよ。

いかにも職人言葉っぽいですが、木の目は木に聞け、ということでしょうかね…🤔

疲れましたか?いったん休憩しましょう🍵

さてここからは仕上げ偏です。

基本その五。木肌を整えて仕上げる

またまたさっきの話と関連しますが、木彫は仕上げがちゃんとしてないと目立ちます。

ノミ底の仕上げ

その二のところで説明した、溝は左右両方向から彫ろう!の話に戻ります。

約束通り両方から彫りました🎵すると真ん中に不自然なささくれができます😭

昔は気にしてなかったんですけど、うさぎのように小さな作品を彫るようになると、これが目立って気になりだしました。改めて上手い職人さんの仕事を見ると、みんなここをきれいに仕上げてます✨

のみや彫刻刀で溝を彫っていって、溝が一番底にきて上向きに切り替わる境目。目立つささくれは丁寧に取りましょう。ここがきれいだと見栄えがいいんです❗

木口の荒れ

次に気になるのが木口の仕上げ。木口面はどんな木でもめちゃくちゃ硬くて彫りにくいです。そして、写真のように小さく穴が開きます。

これが困ったもので、荒彫りだから(まだ深く彫るから)いいや、と思ってると、思ったよりも穴が深部まで到達してるときがあります。穴を消すために彫ったらまた新しく穴が開く、なんていたちごっこも😭

木口の仕上げはみんな手を焼きます。最も簡単なのはやすり仕上げにしちゃうことです。彫ったまま仕上げるときはよく研いだ刃で優しく彫るしかないです。大きな道具と強い力で彫れないので効率は悪いです。

切り立てた側面の仕上げ

丸彫りでも浮き彫りでも当てはまるのですが、例えば下の鉛筆の線に沿って彫りたいとき。

最初に輪郭に沿って切り込みを入れて、斜線部分を平のみなどで落としていきます。

一度に目的の深さまで彫れないので、輪郭の切り立て→周辺の彫り込みを繰り返すのですが、その断面がこのようになります。

なんというか、ミルフィーユ状に、側面が段々模様になるんです。切り立て→彫り込みの回数が多いほどこうなります。これも結構気になります。

ミルフィーユ。おなかすいてきた。デニッシュもおいしいですよね😋

切り立ってる側面も、小さな彫刻刀できれいに整えたいもの。もちろん順目を意識して。上の写真だと左から右方向に刃を進めるときれいにできました。

木彫りの参考になるリンク。

一通り説明が終わりました。参考になりましたでしょうか?

さて、次は何をしますか❓

まず道具を揃えたい方は、以下の記事が参考になると思います。

木彫りに適した木にはどんなものがあるの?と思った方はこちら。素敵な材に出会えるといいですね🍀

作品が彫りあがりました。仕上げは着色したい派?磨きたい派?

いきなり立体はちょっと難しそう… そう思ったあなたは浮き彫りから始めてみるのがおすすめ。

個々の作品のメイキングはカテゴリ 木彫 を参考にしてみてください♪

まとめ

以上、木彫の一番の基礎についてお話してきました。僕は美大でちょっと勉強したくらいなので、伝統の職人さんには及びません。

ですが最低限この知識があれば好きな形に木彫りができると思います。

くれぐれもケガだけは気を付けてね❗❗ そして、ぜひぜひ木彫を楽しんでください✨

というわけで今日の記事はここまでです。

それではみなさん、次の記事でお会いしましょう!バイバイっ!

ご家庭やお店に木彫りのうさぎさんをお迎えしませんか?

彫刻・絵画・イラスト(アナログ/デジタル)等多数制作しています。

うさぎの作品なら、経験・実績豊富なうさぎ専門作家におまかせください!