ティムです!今回は僕が今のうさぎ作家に転向したとき、実際に必要だった鉛筆デッサンの道具をまとめます。

はじめに。受験風、美大風のデッサンを卒業したいあなたへ。

最初に個人的な話失礼します。

僕は美術大学でデッサンや彫刻の基礎を一通り学習しました。大学院修了後はその時の技術や価値観をそのまま引き継いで作家活動をスタートしたんですよね。ですが一向に芽が出ず、ほどなく挫折してしまいます。。。

今思えば、大学までに学んだことを自分なりにかみ砕いて整理できてなかったのかな、と感じます。

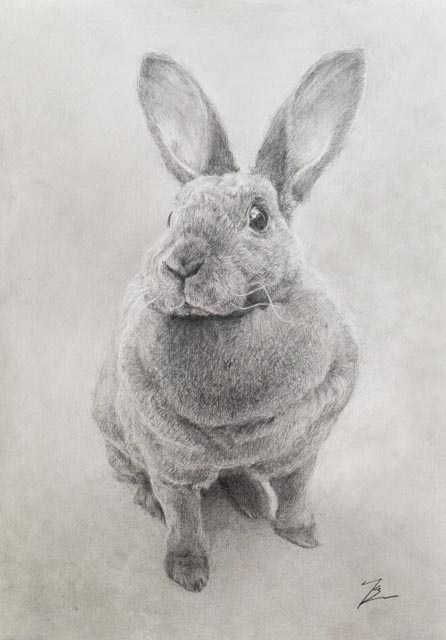

現在は色々ご縁があり、うさぎ専門彫刻家として再出発しました。少しずつですがお仕事もいただけるようになりました。

あの時よりも今の方が、過去の知識を「自分のもの」にできている気がするんです。

デッサンでも例外ではありません。そして今日お話しする道具も。

僕もかつては色々な道具を試しましたが、今使っているものはずっとシンプルになりました。現役作家として必要な道具は、木炭紙大の紙に石膏デッサンを描く学生の頃とは違ってきます。

大学や絵画教室で基礎の勉強はやったけど、それを自分の作家活動に合わせてアップデートしたい!そんな悩みを持っている方は多いと思うんです。

この記事では、僕が作家として本当に必要だと思っている道具に絞って書きます。最低限必要なものから、今は使っていないものまで、優先度順にまとめました。

長い前置きになりました。本編スタートです!

優先度MAX

鉛筆

これがなくては始まりませんね!僕は三菱のハイユニを使っています。

描こうとしてるうさぎさん(色や模様)に合わせて硬度を使い分けてます。だいたい、7H~8Bくらいまでの中から何本か道具箱から出してきて使います。

全硬度揃える必要はないと思います。1~2段階くらいの違いは筆圧で調整できるので。また、9Hは持ってますがほぼ使いません。10Bは主にクロッキー用。デッサン用としてみるなら、体感的な使用頻度は3H~4Bの範囲内が90%ですかね。

ちなみにこの記事、以前は鉛筆メーカー別の違いを書いたコーナーもあったのですが、別記事に移動しました。よろしければそちらもご覧ください。

僕がハイユニを使う理由。

何より濃さが安定しているから。いきなりゴロっと黒い塊が出ることがありません。鉛筆の走りも滑らかでスイスイ描けます。かといって滑って空振りする感じではなく、手ごたえある描き心地。

絵を描くときは何時間も鉛筆を酷使するので、鉛筆の描き心地が自分に合ってないとつらいです😣

あとコスパ。鉛筆はどんどん減るので買いやすいのがいいですね。受験時代はBと2Bだけ減りの早さが異常でした。10Bもめっちゃ減ります💦

そんなわけで総合ポイントで僕はハイユニです。

うまく描くよりも大切なこと。

作品を作って人に見せることって、生き恥をさらすようなものです(笑)

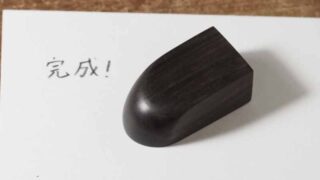

恥を覚悟で絵を仕上げて公開することは、仕上がらないまま放置された作品の山ができるより、ずっと大事なことだと思うんです。完成しないことが、「妥協しない」みたいな美談ではなく。

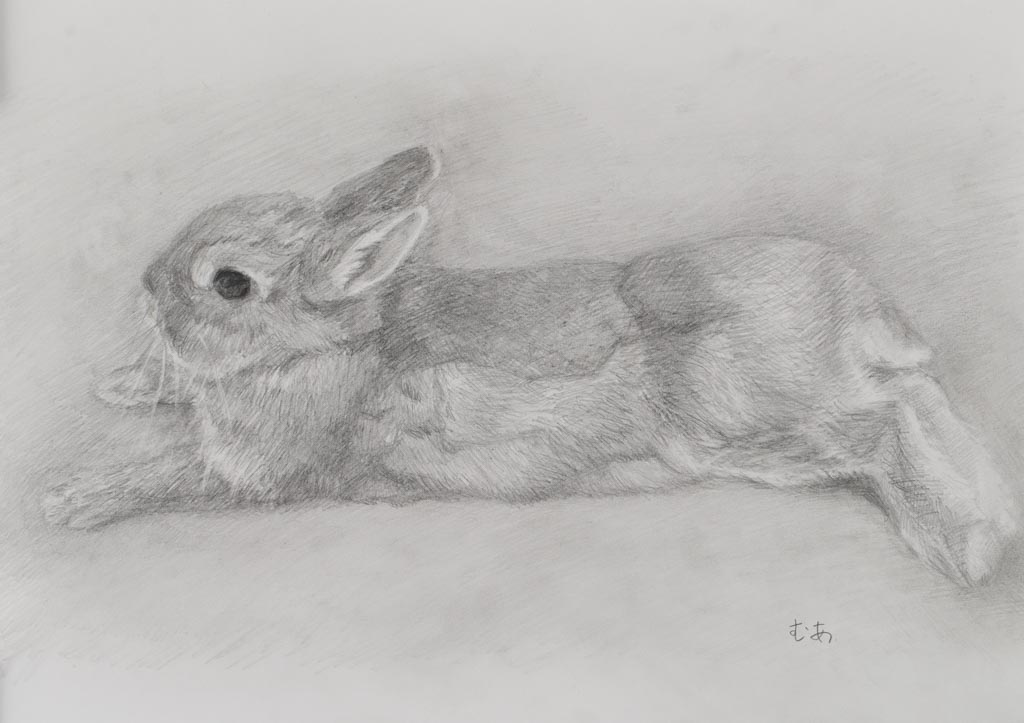

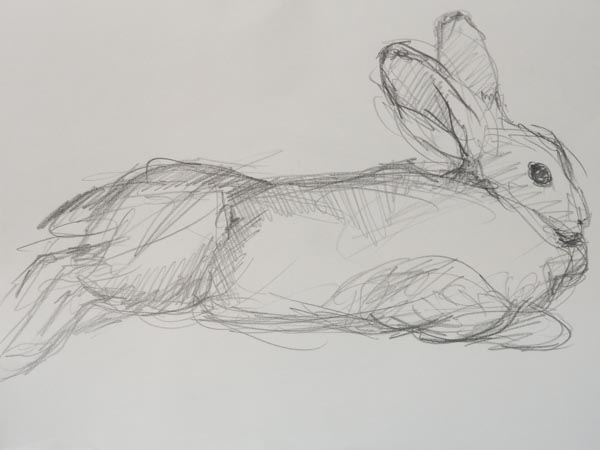

下の絵はデッサンというよりクロッキーですが、取り繕ったうまさを捨てて生きたうさぎさんを前に描く絵は勉強になりますよ。作品がしょぼくても経験や記憶という財産があなたの心に残ればいい。それが次の作品の糧になります、きっと!

さすがに売り物にはしませんが、このような絵もよく描きます。

クロッキーや、もっと描き込んだデッサンでさえ、僕のような彫刻家が重視するモデルのかたち、マッス、ムーブマンの表現力(古い言葉です🤣)に関しては鉛筆の銘柄に有意な差はありません。

だから使い慣れた鉛筆が一種類あれば十分なんです。

消しゴム・練りゴム

鉛筆の次に重要な道具。ごくごく普通のプラスチック消しゴムと、練りゴムを使います。

プラスチック消しゴムは描き始めに使うことがたまーにあります。具体的には、間違った線をいつまでも残しとくと形が見にくいのでしっかり消したいとき。

メインで使うのは練りゴムです。

白で抜くように描くためには練り消しゴム必須です。特にうさぎさんの場合、毛並みやひげを描くために必須。

あと、練りゴムは何か作って遊びたくなr

写真右が事務用紙に描いていたころに使っていたホルベインの練りゴム。左がミニ原画販売を始めたときに使い始めた伊研の練りゴム。

ホルベインNo.3は標準的な使い勝手。伊研はパワフルで友人にも愛好者がいます😃

練りゴムを使ってうさぎさんの毛並みを描き起こしていく過程をこの記事で公開してます。ご参考に!

ぼかし道具

鉛筆の線描をぼかすために、擦筆やティッシュを使います。

擦筆

写真に写っているのは擦筆(さっぴつ)という道具です。紙でできていて、絵の表面をこするとぼかせます。汚れたら鉛筆みたいに削ります。

擦筆はこすった部分だけ強力にボケるので部分的に使ってます。逆に言うと均一にぼかすのが難しいです。

ティッシュペーパー

広い面を均等にぼかしたいときはティッシュがいいですね。背景に使います。

指

あと、自分の指も使います。これも部分的に使いますが擦筆より微妙な調節を効かせやすいのです👍

まあ、百聞は一見に如かず👀

デッサン用ぼかし画材の効果を比較

左から、

- 鉛筆だけで描いた場合

- 鉛筆で描いた上を擦筆でぼかした場合

- 鉛筆で汚れた擦筆を使い、白紙をこすった場合

- 鉛筆で描いた上をティッシュでぼかした場合

- 鉛筆で描いた上を指でこすった場合

擦筆のぼけがきれいに出ているの、おわかりでしょうか?

ということで、擦筆、ティッシュは自分にとって外せない道具でした。

真ん中のように擦筆だけを使って描くこともあるので、僕は汚れた部分をあえてそのまま残しています。

紙

一応必須なので紙についても触れておきますね。

僕がうさぎ作家になって以来ずっと使っているのがエプソンスーパーファイン紙(A4)の裏です。本来の用途でストックしてある紙を、デッサン用に転用して使い始めたのがきっかけです。

細密画やミニ原画ではケント紙も使います。

スーパーファイン紙は安くて使い勝手がいいです。裏面はやや白色度が落ちるものの、適度な厚みがあり、消すときに紙がくしゃくしゃになりにくいんです。高級な紙に描くのは緊張するので(笑)気が楽です。

一方ケント紙は細密画では定番の紙です。一般的な画用紙は表面が凸凹した加工が入ってますよね?ケント紙は表面がツルツルしているので細密画向きです。

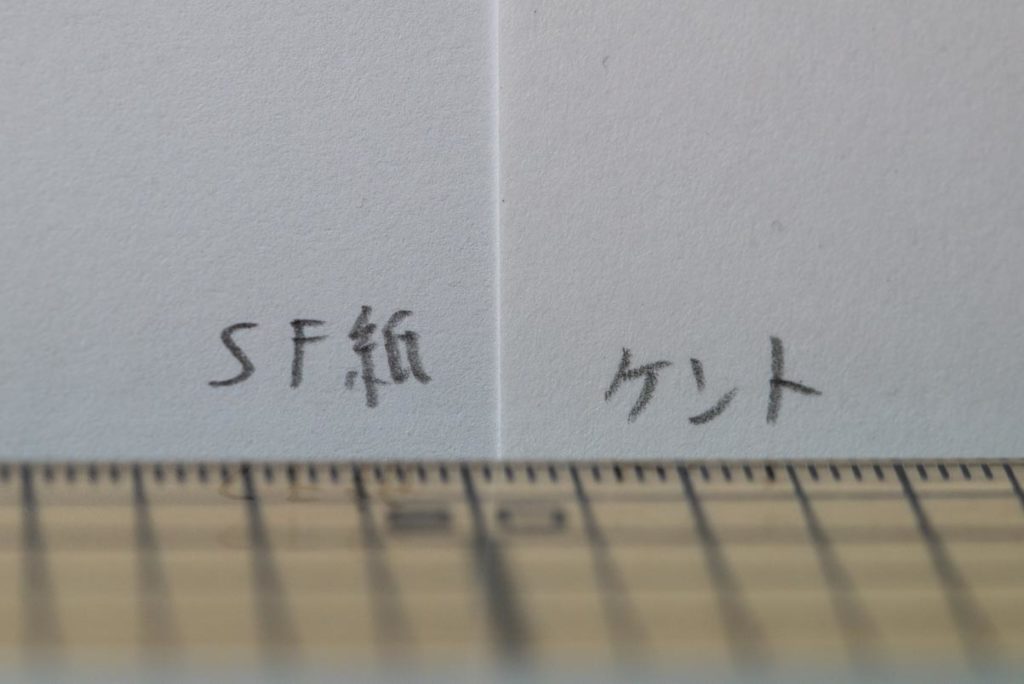

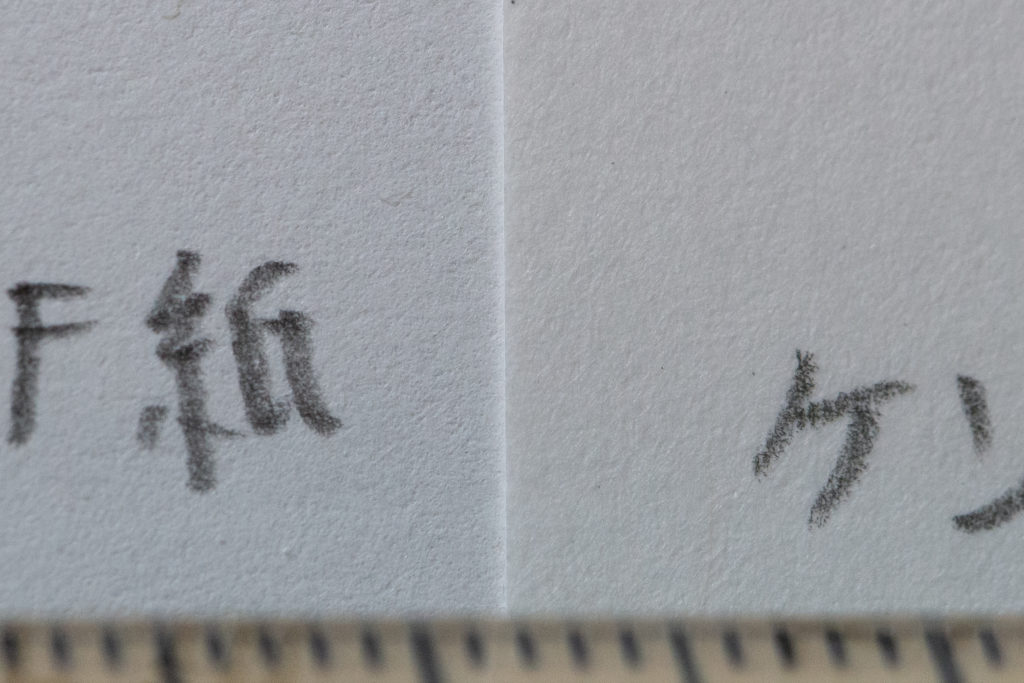

紙を拡大して比べてみましょう。

どちらも画用紙よりツルツルなのですがさらに拡大すると…

ケント紙の方が繊維が寝ていますね。SF紙には小さな穴が開いています。

ところがこれも一概に良しあしが言えないのです。SF紙はこの小さな穴に黒鉛が良く食いつきます。一方ケント紙は黒鉛の定着力が弱く、触ると伸びちゃうんです。

今は主に練習や大きな作品用にスーパーファイン紙、ミニ原画や細密画にケント紙を使っています。

フィキサチーフ

完成した作品にフィキサチーフ(色止め剤)を使います。スプレータイプ。

作家であれば、自分の作品は大事にしましょう。そのために良好な保存状態をキープするのは大切なので、優先度上げました。

鉛筆は耐光性が非常に高いです。紙さえちゃんとしてればずっと残るものです。学生時代のデッサンとかも大切に保存しておくと、自分の原点感が出ます。アルバムみたいだね。

優先度:中のデッサン道具

優先度:中までは僕が実際に使っている道具。ここからは、あればいいかなー、くらいの道具です。

補助軸

本来は、短くなってきた鉛筆を無駄なく使いきるための道具です。

僕は思い切り鉛筆を長く延長して、広い面を描くのを楽にするために使います。角運動量がナンチャラ…🤔

絵描きは鉛筆やペンの振り過ぎで腱鞘炎になります。職業病ですね。僕は予防のためこのようにして使います。気になる方はおススメです🍀

もう一つ便利なのは、鉛筆を持ち運ぶときにキャップのように反対向きに取り付けて芯を守れること💝

さらに、自分の描き方ならではの長所に気づきました。

僕の絵は大きくてもF6号、小さいと写真のL版くらいです。100号を超えるような大作を描く人は後ろに下がって遠くから全体を確認しながら描きますが、小さい絵は描きながらリアルタイムで全体観を確かめながら描き進められます。

そこで一つ問題が起こるんです。鉛筆を持った手で画面が隠れてしまう😭

デジタル絵の時に、タブレット面に絵が表示されない「板タブ」タイプを使っていて、画面が自分の手で隠れない長所に気づきました。

いつしか、アナログのデッサンの時も補助軸を使って鉛筆を長く持ち、手が隠れるのを最小限に抑えるようになりました。特に描き始めのアタリ取りのとき有効です。

そんな描き方のためにも延長軸は便利なので僕個人としては優先度:中の筆頭✨

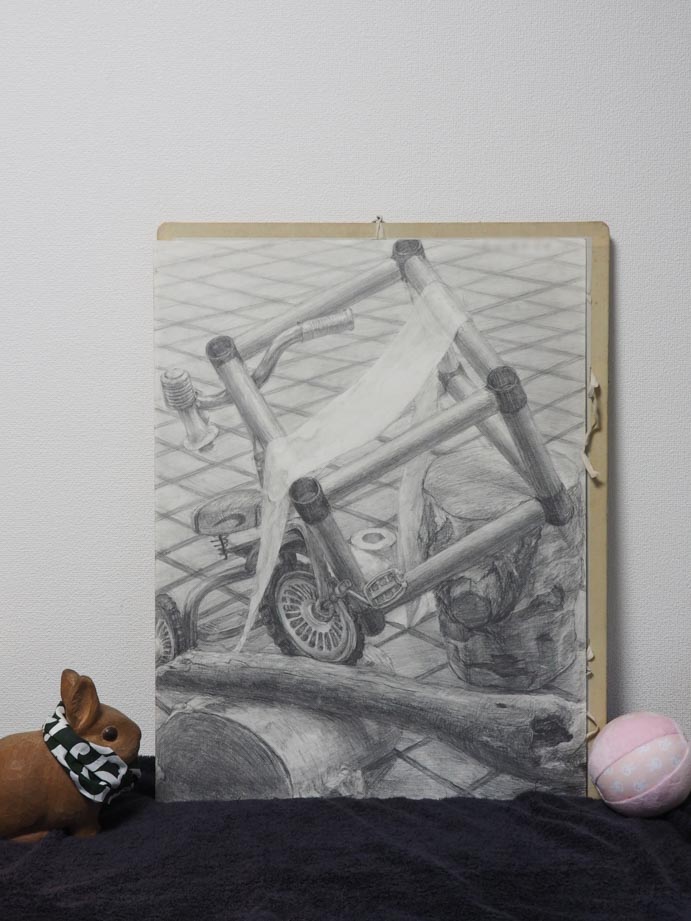

画板

画板、ですよ。パネルでもカルトンでもなく(笑)。

写真手前にあるのは描きかけのA4デッサン。

優先度はそれほど高くないです。実際、これを買うまではスケッチブックの上に紙を置いて描いてましたから。

ただ、板の画板は丈夫だし安いし、手ごろな大きさなので使いやすいですね。

収納ケース

こんなので十分ですよ。長辺20cmちょっと。薄いし、バッグにサッと入るお手ごろサイズです。お値段も数百円なのでおすすめです✨

この写真の商品に一番サイズ的・デザイン的に近いのはこれですかね↓

以前はデッサン道具以外も納めていたので大きい箱を持ってました。

道具箱は、母艦みたいな感じ。普段はここに道具をしまっておいて、必要な時に出してきて、完成するまで机に出しっぱなしな感じで。

というか毎日絵を描くのでいつも出しっぱなし…ゴホンゴホン!

作品の保存ファイル

僕は描いた絵をファイルに保存してます。透明袋のリフィルを継ぎ足せるやつね。絵が小さいのでA4サイズ用に入れてます。大型の絵はカルトンに綴じておくのがおすすめです。

優先度:低のデッサン道具

「低」というか僕は使っていないですが、参考までに載せておきます。

形を図る道具

形を見るための道具(例えばデスケール、自転車のスポーク、ピアノ線、紐で吊るした5円玉など)については、現在使っていません。理由は、図って描いたつもりでも狂っちゃうときは狂っちゃうから😭

特に、生きたうさぎさん相手に描くときはほぼ役に立ちません😭

反射神経で描く、もはやエクストリームスポーツ⚽

羽ぼうき

木炭紙サイズの画用紙で、鉛筆を使うときは沢山の消しくずが出るのであった方がいいです。

学生時代は僕も持ってました。今は絵が小さいのと、消しゴムはほぼ使わないため出番がないです。

水張り関係

水彩では必要ですがデッサンの場合は重要性を感じてないですねー。

おわりに

以上が僕のデッサン道具です。最初に勧められた道具を、なんとなく惰性で使っていると変化が起きずに行き詰っちゃうかも。今の自分に合わせて道具も見直してみましょう!参考になりましたら幸いです。

そんなわけで今日はここまで。またお会いしましょう!

ご家庭やお店に木彫りのうさぎさんをお迎えしませんか?

彫刻・絵画・イラスト(アナログ/デジタル)等多数制作しています。

うさぎの作品なら、経験・実績豊富なうさぎ専門作家におまかせください!